Der Libanon, einst ein propserierender Staat, in den 1950er- und 1960er-Jahren bekannt als die „Schweiz des Nahen Ostens”, versinkt seit vielen Jahrzehnten in Chaos, Gewalt und Terror. Von 1975 bis 1990 tobte ein blutiger Bürgerkrieg im Libanon. Und seit Ende dieses Bürgerkrieges gewinnt die 1982 gegründete islamistische Terrororganisation Hisbollah immer mehr an Einfluss. Aktuell kontrollieren die Islamisten große Teile des Landessüdens und auch Bezirke in der Hauptstadt Beirut, weshalb Israel wiederholt militärische Operationen am Boden und in der Luft zur Bekämpfung der vom Iran finanzierten Hisbollah durchführt. De facto ist der Libanon heute ein „failed state”, in dem die Regierung und die staatlichen Exekutivgewalten nur sehr begrenzten Einfluss haben. Staatliche Strukturen sind weitgehend erodiert.

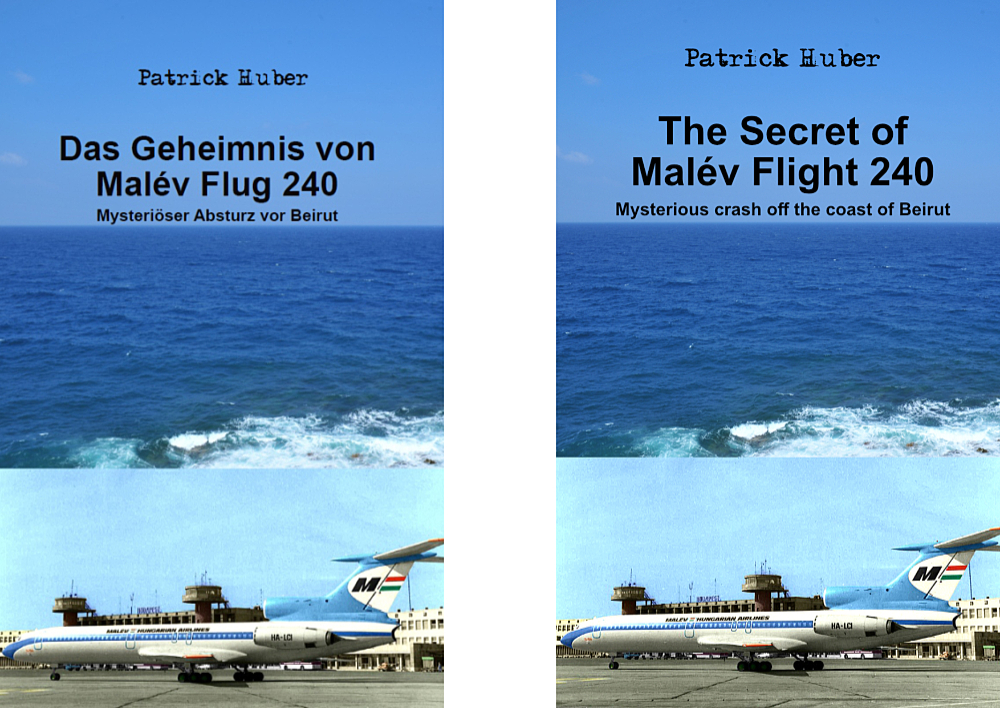

Vor diesem Hintergrund ist es kaum verwunderlich, dass ein ebenso mysteriöses wie dramatisches Ereignis, das auf den Tag genau 50 Jahre zurückliegt, selbst in Ungarn weitgehend in Vergessenheit geraten ist: Das Verschwinden einer Maschine der ungarischen Malév am 30. September 1975 kurz vor der Landung in Beirut. Es gibt belastbare Indizien, dass die Tupolev Tu-154 von einem Kampfjet abgeschossen wurde, weil Angehörige der palästinensischen Terrororganisation PLO (Palestine Liberal Organization) an Bord vermutet wurden. Dies ist die Geschichte von Malév Flug 240, über die ich auch das bislang einzige deutschsprachige Buch geschrieben habe. Für meine Recherchen reiste ich vor fast zwei Jahren sogar nach Budapest und führte exklusive Interviews mit mehreren Zeitzeugen. Mein Buch „Das Geheimnis von Malév Flug 240: Mysteriöser Absturz vor Beirut” ist über den Onlineshop des Verlages sowie unter Angabe der ISBN in jeder Buchhandlung sowie über diverse Onine-Buchhändler in Deutschland und Österreich (zB Thalia.at) erhältlich. Aufgrund zahlreicher Anfragen auf Ungarn erfolgte die Veröffentlichung auch auf Englisch unter dem Titel "The Secret of Malév Flight 240 - Mysterious crash off the coast of Beirut".

Mit Ausbruch des libanesischen Bürgerkrieges im Jahr 1975 stellten die meisten Fluggesellschaften ihre Flüge in die libanesische Hauptstadt Beirut ein. Mehr als ein Dutzend Milizen waren in den Konflikt involviert, darunter auch die palästinensische Terrororganisation PLO. Die libanesische Hauptstadt Beirut, einst das „Paris des Nahen Ostens”, in dem die Golfmonarchien ihre Geschäfte abwickelten und in deren Hotels sich bekannte Schauspieler, Musiker und andere Sternchen bis dahin ein Stelldichein gegeben hatten, versank in Schutt und Asche.

Zu den wenigen Fluggesellschaften, die noch nach Beirut flogen, gehörte die staatliche ungarische Malév. Am 29. September 1975 sollte wieder ein solcher Flug stattfinden, durchgeführt von einer Tupolev Tu-154A mit dem Kennzeichen HA-LCI.

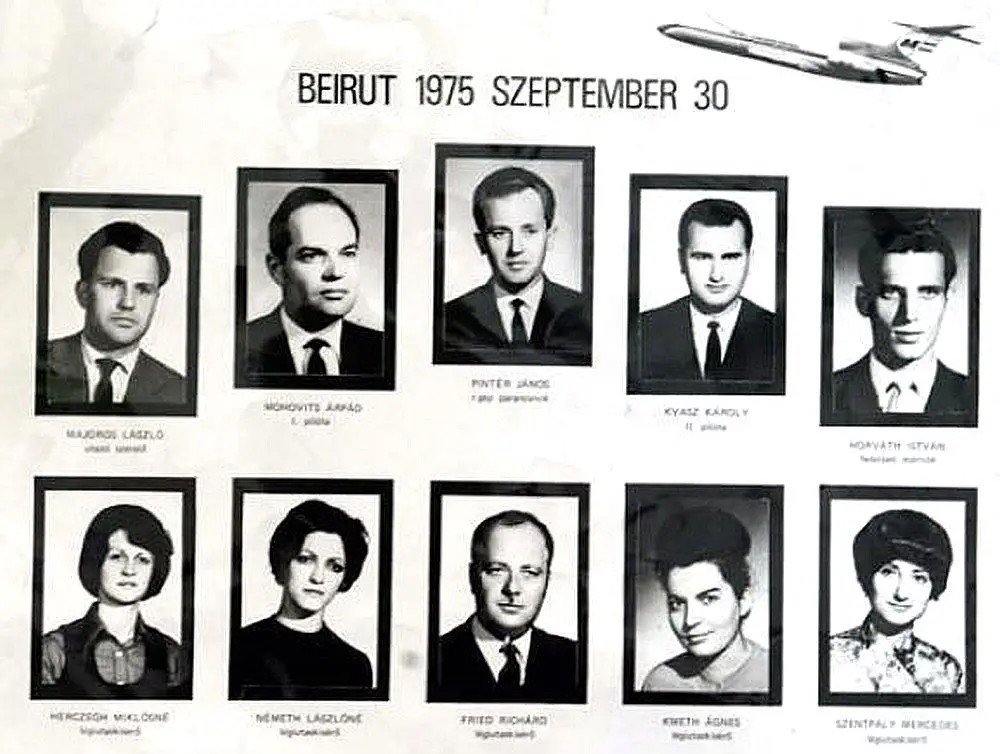

Hochqualifizierte Besatzung

Die Crew war ausgesprochen erfahren. Sie bestand aus Kommandant János Pintér, Co-Pilot Károly Kvasz, Flugingenieur István Horváth, Pilot/Navigator Árpád Mohovits und einem zusätzlichen Techniker namens László Majoros. Der Kommandant (42 Jahre alt) verfügte über rund 3.700 Stunden Flugerfahrung und war sogar als Ausbilder für die Tu-154 qualifiziert.

Der Erste Offizier (36) konnte auf etwa 3.300 Stunden Erfahrung zurückblicken. Auch der Bordingenieur sowie der zusätzliche Pilot waren keine Anfänger. Als Kabinenbesatzung versahen an diesem Tag der Purser Richárd Fried (35) sowie die Stewardessen Ágnes Kmeth (39), Mercedesz Szentpály (25), Miklósné Herczeg (25) und Lászlóné Németh (24) Dienst. Németh, die jüngste in der gesamten Crew, war erst seit knapp zwei Wochen Stewardess bei Malév. Es war einer ihrer ersten internationalen Flüge.

Aus heutiger Sicht mag es unverständlich erscheinen, dass es seitens der Besatzung keinen Widerspruch gab, diesen gefährlichen Flug in ein (Bürger-)Kriegsgebiet durchzuführen, doch muss man die Umstände der damaligen Zeit berücksichtigten. Im kommunistischen Ungarn war es weder für Piloten noch für Flugbegleiter einfach möglich, einen Flugauftrag wegen Sicherheitsbedenken abzulehnen – das hätte das Ende der Karriere bedeutet und womöglich sogar weitere Nachteile für das gesamte restliche (Berufs-)Leben bedeutet. Gerade Piloten und Flugbegleiter verdienten gut und sahen etwas von der Welt, etwas, das den meisten Bürgern Ungarns zu dieser Zeit verwehrt war. Ein Traumjob, den man nicht so einfach aufs Spiel setzte.

Passagiere aus vieler Herren Länder

Die eingeteilte Maschine mit der Kennung HA-LCI war gerade einmal etwas über zwei Jahre alt und technisch in einem einwandfreien Zustand. Produziert und ausgeliefert als Basismodell Tu-154 mit der Seriennummer (c/n) 74A053, flog die Maschine zuvor bei der sowjetischen Aeroflot (als CCCP-85053) und der ägyptischen Egypt Air (als SU-AXG), ehe sie modernisiert und zur Tu-154A umgerüstet wurde. Danach erhielt Malév das Flugzeug als HA-LCI und taufte es auf den ungarischen Namen „Ilona”, was übersetzt „die Strahlende” bedeutet. Erst am 20. Juni 1975, also rund drei Monate vor dem Unglücksflug, stellte der ungarische Flagcarrier den Jet in Dienst. Bis zu diesem 29. September 1975 hatte die „Ilona” gerade einmal knapp 1.200 Stunden in der Luft verbracht. Sie war damit quasi neuwertig.

Für den Flug MA240 checkten an diesem Montag 50 Passagiere im 1950 erbauten Terminal 1 des Flughafens Ferihegy in Budapest ein. Insgesamt 37 Reisende stammten gemäß ihrer Staatsbürgerschaft aus dem Libanon und Ägypten. Bei einigen dieser Araber handelte es sich um in Ungarn militärisch trainierte Palästinenser. Ungarn unterstützte auf Geheiß der Sowjetunion die PLO. Ebenfalls gebucht waren einige Nonnen, ein britisch-ägyptisches Ehepaar mit seiner dreijährigen Tochter und zwei Finnen – ein UN-Diplomat und ein UN-Militärbeobachter. Neben der Besatzung befand sich nur ein einziger weiterer Ungar an Bord: Gábor Glausius. Dabei handelte es sich um einen zweifachen Familienvater, der sich auf einer nicht näher definierten Geschäftsreise nach Bagdad befand. Mit knapp 30 Jahren hatte er bereits die Auszeichnung für „Verdienste um das sozialistische Vaterland” erhalten, die viele Privilegien und (Reise-)Freiheiten mit sich brachte. In der Regel wurde ein solcher Orden unter dem Kádár-Regime („Wer nicht gegen uns ist, ist mit uns!”) im Ungarn der 1970er-Jahre nur an besonders straffe und linientreue Kommunisten verliehen.

Auch der niederländische Staatsbürger Koop Van der Velde wollte nach Beirut fliegen, um geschäftliche Dinge zu erledigen und den finalen Umzug vom Libanon, wo die Familie bisher gelebt hatte, in die Niederlande zu regeln. Seine Frau und seine drei Töchter, darunter die seinerzeit 15-jährige Francine (sie betrieb lange Jahre die derzeit offenbar abgeschaltete Webseite „The Lost Malev”) – sie stand mir für mein Buch über den Unglücksflug als Interviewpartnerin zur Verfügung – befanden sich zu diesem Zeitpunkt schon in Sicherheit in den Niederlanden. Eigentlich wollte Herr Van der Velde mit KLM von Amsterdam nach Beirut fliegen, doch weil die niederländische Fluglinie die Verbindung wegen des seit fünf Monaten tobenden Bürgerkrieges eingestellt hatte, musste der Geschäftsmann seine Pläne ändern. Er reiste mit der KLM nun nur bis nach Budapest und wollte von dort mit Malév weiter nach Beirut gelangen.

Ranghohe Terroristen auf der Passagierliste

Fix gebucht waren, und dieser Umstand ist mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Erklärung für den in Fachkreisen als höchstwahrscheinlich geltenden Abschuss von Flug MA240, eine ranghohe Delegation der palästinensischen Terrororganisation PLO. Diese Gruppe hatte nämlich einen Tag zuvor, am 28. September, eine Art „Botschaft”, ein sogenanntes Verbindungsbüro, in Budapest eröffnet und wurde mehr oder weniger offen von der Sowjetunion und auf deren Anweisung auch von anderen sozialistischen und kommunistischen Staaten unterstützt. Ungarn war zu dieser Zeit ausgesprochen anti-israelisch positioniert und förderte die palästinensische Agitation des Terroristen Jassir Arafat, der seit 1969 PLO-Vorsitzender war. 53 Angehörige der PLO-Führung, darunter wohl auch Khaled al-Fahoum, der gemeinsam mit Yassir Arafat die PLO gegründet hatte und seit 1971 Präsident des „palästinensischen Exilparlaments” war, waren auf Flug 240 gebucht und für diese Männer stand an diesem Tag extra eine eigene VIP-Abfertigung auf dem Flughafen Budapest bereit ‒ doch die PLO-Mitglieder erschienen nie zum Check-In, sondern reisten später mit dem Zug von Budapest nach Belgrad weiter. Derart kurzfristige Änderungen der Reisepläne der PLO-Führung waren damals, aus Furcht vor Anschlägen der Geheimdienste, durchaus üblich, wie ich während meiner Recherchen zum Buch in Erfahrung bringen konnte.

Illegaler Transport von Rüstungsgütern sehr wahrscheinlich

Bekannt ist außerdem, dass eine Gruppe finnischer Soldaten bereits Mitte September Tickets für exakt diesen Flug buchen wollte, ihr jedoch vom Malév-Verkaufsbüro beschieden wurde, dass MA240 schon „ausgebucht” sei. Diese Aussage mutet sehr seltsam an, da selbst mit der PLO-Delegation gerade einmal etwas mehr als 100 Passagiere gebucht und somit gut 50 bis 60 Plätze in der Kabine der Tu-154A frei waren. Der Umstand, dass Malév trotzdem keine weiteren Plätze mehr verkaufen wollte, lag mit hoher Wahrscheinlichkeit darin begründet, dass die Kapazität für zusätzliche Fracht benötigt wurde. Denn an diesem 29. September wurden - laut ungarischen Zeugen - nachweislich Kisten mit einer unbekannten Fracht in den Rumpf der „Ilona” verladen.

Ungarische Quellen sprechen von „vier Tonnen” ‒ eine Angabe, die sich allerdings nicht unabhängig überprüfen lässt. Zwar gibt es bis heute keine offizielle Bestätigung dafür, doch sehr wahrscheinlich handelte es sich um Kriegswaffen, die illegal an Bord des Zivilflugzeuges transportiert wurden und für eine (oder mehrere) der Bürgerkriegsparteien im Libanon bestimmt waren, vermutlich aber für die von Ungarn unterstützte PLO. Dafür spricht auch, dass die Maschine laut Informanten aus Ungarn an diesem Abend für das Boarding extra auf einer besonders abgelegenen Position des Flughafens abgestellt war. Für einen Zeitraum von rund 15 Minuten wurde sogar die Vorfeldbeleuchtung im Nahbereich der HA-LCI abgestellt ‒ ein absolut unüblicher Vorgang. Die Behörde sprach später von einem „Stromausfall” und verneinte eine geplante Abschaltung der Lichter.

In diesem Zeitfenster kamen laut Aussagen von Flughafenmitarbeitern mehrere Lastwagen an, aus denen die besagten Kisten mit der mutmaßlich militärischen Fracht in die Tupolev umgeladen wurden. Das bestätigte auch der ungarische Fotograf Pál Geleta Jahre später gegenüber einem Kamerateam. Er habe die Ankunft der Lastwagen und das Verladen der Kisten selbst gesehen. Solche Rüstungsgüter-Transporte fanden damals regelmäßig statt. Diesen Umstand gaben ehemalige Malév-Mitarbeiter nach dem Zusammenbruch des Ostblocks wiederholt gegenüber Journalisten zu Protokoll. Lászlo Németh, der Ehemann der Stewardess Lászlóné Németh, bei unserem persönlichen Treffen in Budapest im Februar 2024: „Diese illegalen militärischen Transporte gab es, das ist kein Gerücht. Die Besatzungen nannten die Behälter mit den Waffen scherzhaft ,Blumenkisten’”. Die Waffentransporte wurden nach dem Ende des Ostblocks vom ehemaligen Chefpiloten der Airline, András Fülöp, ebenfalls bestätigt. Er gab an, selbst mehrere solcher Transporte durchgeführt zu haben. Fülöp verstarb 2008 im Alter von 80 Jahren. Heute trägt eine erhaltene Tu-154 B-2 (HA-LCA) auf dem Flughafen Budapest seinen Namen.

Auch andere staatliche Fluglinien von Ländern die unter dem Einfluss der Sowjetunion standen, führten auf Befehl Moskaus solche illegalen Transporte durch, ist aus ungarischen Luftfahrtkreisen, die sich seit Jahren mit dem Rätsel um Flug Malév 240 befassen, immer wieder zu hören. Dass die Passagiere von diesen Transporten wussten, darf bezweifelt werden, denn es wurde seitens der Ungarn penibel darauf geachtet, diese Dinge möglichst geheim zu halten. In einem Interview mit niederländischen Journalisten unterstrich Zeitzeuge Németh schon vor einigen Jahren: „Malév war eine halbmilitärische Fluglinie, die in viele Geheimoperationen verstrickt war.”

Die Waffenlieferungen bestätigte im Jahr 2019 auch der ungarische Schriftsteller György Odze, der von 1970 bis 1974 selbst für Malév arbeitete, im Gespräch mit einem Journalisten der ungarischen Zeitung „Népszava”. Er sagte: „Wir sahen Lastwagen zum Flugzeug kommen. Auf dem Frachtbrief standen ,Ersatzteile’. Wir haben es einfach den Kalaschnikow-Express genannt.”

Start mit erheblicher Verspätung

Eigentlich sollte Flug MA240 um 16.50 Uhr Ortszeit (14.50 Uhr UTC) in Budapest abheben, doch der Start wurde immer wieder verschoben. Offiziell nannte die Fluglinie auch später keinen Grund dafür. Die Passagiere mussten die Tupolev sogar zweimal wieder verlassen.

Heute gilt als gesichert, dass die Verzögerung deshalb zustande kam, weil man ‒ vergeblich ‒ auf das Eintreffen der 53 PLO-Funktionäre gewartet hatte. In der Nacht fiel dann schließlich die Entscheidung: Flug MA240 sollte endlich abheben, auch ohne die arabische Delegation. Nach meinen Recherchen kam die Anweisung dafür vom damaligen Malév-Vorstand Lénárt György höchstpersönlich. Dieser gehörte, ebenso wie zahlreiche weitere ranghohe Führungskräfte der Fluggesellschaft, der Abteilung MNVK-2 des ungarischen Militärgeheimdienstes an. Gegen 23.10 Uhr Lokalzeit in Ungarn (21.10 Uhr UTC, 00.10 Uhr Lokalzeit Beirut) hob die Tupolev also endlich vom Flughafen Budapest ab und nahm Kurs Südost.

Zwar lässt sich die genaue Route nicht mehr mit Sicherheit rekonstruieren, wahrscheinlich nahm die Crew jedoch den kürzesten und direkten Weg, da um diese Uhrzeit ohnedies kaum Verkehr in der Luft war. Diese Streckenführung ging über Rumänien, Bulgarien, die Türkei und Zypern, das nur etwa 200 Kilometer vor der libanesischen Küste liegt und auf dem britische Militäreinheiten samt einer Radarüberwachungseinheit stationiert waren. Die Flugzeit von Budapest nach Beirut betrug regulär rund drei Stunden, je nach Wind und Wetter auch etwas mehr oder weniger.

In den frühen Morgenstunden des 30. September, gegen 00.19 Uhr UTC (03.19 Uhr Lokalzeit Beirut), meldeten sich die Piloten von Flug MA 240 beim Fluglotsen in Nikosia (Zypern). Dieser Funkverkehr verlief unauffällig. Zu diesem Zeitpunkt flog die HA-LCI auf Flugfläche 370 (37.000 Fuß, etwa 11.300 Meter). Kurz darauf gab der Lotse die Tupolev zum Sinkflug frei. Wenig später wies die Flugsicherung in Nikosia die Crew von Flug 240 an, Beirut auf der Frequenz 119,3 MHz zu kontaktieren, was sie um 00.33 Uhr UTC auch tat. Der Controller in Beirut gab die Malév auf eine Höhe von 6.000 Fuß (etwa 1.800 Meter) frei.

Auf seinem Radar sehen konnte der Lotse von Beirut die ungarische Maschine allerdings nicht. Denn das System war als Folge der Bürgerkriegswirren schon seit längerer Zeit defekt. Auch das Instrumentenlandesystem, kurz ILS, des Flughafens war deshalb außer Betrieb. Daher mussten Kommandant Pintér und sein Erster Offizier Kvasz einen Sichtanflug durchführen. Doch ein solches Manöver war für die erfahrene Crew mit Sicherheit kein Problem, zumal die Wetterbedingungen in dieser Nacht dafür optimal waren. Die Sicht betrug mehr als 20 Kilometer, der Wind wehte nur schwach, die Pistenbefeuerung von Beirut war aktiviert und auch die erleuchtete Skyline der Stadt wies der Crew den Weg zum Flughafen, der direkt an der Küste liegt.

Um 00.44 Uhr UTC (03.44 Uhr Lokalzeit) teilten die Piloten von Flug MA 240 der Flugsicherung Beirut mit, dass sie gerade Flugfläche 190 (19.000 Fuß, etwa 5.800 Meter) passierten. „Roger, report BOD outbound”, antwortete die Bodenstelle. Mit dem Anflug über das ungerichtete Funkfeuer (NDB) BOD wurde die Tupolev an die Piste 17 (seit 2004 Piste 16) herangeführt. Flug MA240 sollte das Funkfeuer BOD acht Minuten später, um 00.52 Uhr, erreichen.

„Roger, will do”, kam es aus dem Cockpit der Tupolev zurück. Das war der letzte Funkkontakt mit der Maschine – sie kam nie in Beirut an, sondern stürzte kurz darauf etwa acht bis zehn Kilometer nordöstlich des Flughafens vor der Küste ins Meer. Was danach geschah, beschäftigt und empört die ungarische Öffentlichkeit bis heute, ein halbes Jahrhundert nach der Katastrophe, die als folgenschwerste Tragödie überhaupt in die ungarische Luftfahrtgeschichte eingegangen ist.

Vertuschen und großes Schweigen

Nachdem der libanesische Fluglotse die Maschine aus Ungarn nicht mehr über Funk erreichte, telefonierte er zunächst mit anderen Flugsicherungsstellen und fragte nach, ob die Tupolev möglicherweise in Zypern, Syrien oder der Türkei gelandet war. Doch alle seine diesbezüglichen Anfragen wurden negativ beschieden. Die Verdachtsmomente dafür, dass MA240 abgestürzt war, erhärten sich mehr und mehr. Später sollte der diensthabende Lotse jener Nacht aussagen, dass es beim letzten Funkkontakt mit MA240 keinerlei Anzeichen für Probleme gab. Alles sei völlig normal gewesen.

Bei einer groß angelegten Suchaktion, an der sich Schiffe aus dem Libanon und eine auf Zypern stationierte C-130 Hercules der Royal Air Force beteiligten, wurden schließlich Trümmer und einzelne Leichen entdeckt. Doch anstatt, wie es international üblich wäre, eine sofortige Bergung von Leichen und Wrackteilen durchzuführen, breitete Ungarn den Mantel des Schweigens über den Absturz seiner Tupolev.

Weder Wrack noch Flugschreiber wurden je geborgen, obwohl dies technisch problemlos möglich gewesen wäre – und auch heute noch wäre. Ungarn stritt sogar ab, dass Leichen gefunden worden seien, obwohl arabische Medien über die Bergung von Opfern und deren Beerdigung – inklusive Fotos – berichteten. Eine Passagierliste oder ein Transkript des Funkverkehrs wurden ebenfalls nie veröffentlicht, auch ein offizieller Untersuchungsbericht – weder aus dem Libanon noch aus Ungarn – existiert ein halbes Jahrhundert nach dem Absturz nicht.

Ein Abschuss gilt als wahrscheinlichste Absturzursache

Obwohl die Absturzursache damit nicht zweifelsfrei geklärt werden kann, gibt es starke Indizien dafür, dass die Maschine von einer Luft-Luft-Rakete abgeschossen wurde, unter anderem die Aussage einer britischen Soldatin, die damals bei der RAF-Station auf Zypern stationiert war. Nach dem Fall des Eisernen Vorhanges erklärten zudem mehrere Malév-Mitarbeiter „off the records”, dass Flug 240 durch eine „äußere Einwirkung zerstört wurde”, also abgeschossen worden sei. Am deutlichsten äußerte sich der einstige Chefpilot András Fülöp: „Das Flugzeug wurde von zwei Raketen getroffen, die von einem Kampfjet abgefeuert wurden. Der Fluglotse sagte mir dies, fügte aber hinzu, dass er mir dies nur auf persönlicher Basis erzählt habe. Wenn er offiziell dazu befragt wird, wird er es leugnen. Er hat eine Familie und möchte nicht in eine Situation geraten, in der er in Schwierigkeiten gerät. Das war’s. Und das habe ich so auch unserem Direktor gesagt.”

„Wir wissen nicht, wer es getan hat, aber es ist klar, dass auf dem Flug gebuchte Palästinenser das Ziel waren.”

Erkki Tuomiola, finnischer Außenminister

Auch Erkki Tuomioja, von 2000 bis April 2007 und vom 22. Juni 2011 bis zum 29. Mai 2015 finnischer Außenminister, geht von einem Abschuss aus. In einem Interview sagte er: „Das Flugzeug ist nach einem Raketentreffer abgestürzt. Der Abschuss war ein Akt der Barbarei. Wir wissen nicht, wer es getan hat, aber es ist klar, dass auf dem Flug gebuchte Palästinenser das Ziel waren.” Für den Abschuss in Frage kämen theoretisch gleich mehrere der damaligen Konfliktparteien: Syrien, Israel oder der Libanon selbst, beispielsweise. Alle drei Staaten verfügten zum damaligen Zeitpunkt über Kampfflugzeuge (Israel: F-4 Phantom, Libanon: Hawker Hunter, Mirage III, Syrien: MiG 21, um nur einige Typen zu nennen), die dazu in der Lage gewesen wäre. Und alle drei Staaten hätten davon profitiert, wenn die an Bord vermutete, 53-köpfige Führungsriege der PLO auf einen Schlag getötet worden wäre.

Ungarn bot Angehörigen "Schweigegeld"

2003, fast 30 Jahre nach der Katastrophe, brachte der demokratische Politiker Miklós Csapody das Thema in Ungarn wieder in die Öffentlichkeit und wollte von der Regierung wissen, ob nach fast drei Jahrzehnten endlich mit einer umfassenden Untersuchung des Falles und einer Bergung der Opfer zu rechnen sei. Im gleichen Jahr erstellte der „Nationale ungarische Sicherheitsdienst” (Nemzetbiztonsági Hivatal, kurz NBH) zwei eigene Berichte zum Absturz von Flug MA240. Darin hieß es unter anderem, dass die ursprünglichen Unterlagen zu dem Unglück leider nicht mehr auffindbar seien. Ein Jahr später richtete die ungarische Regierung einen mit 100 Millionen Forint dotierten Fonds für die Suche und Bergung nach dem Wrack ein, unternahm dann jedoch abermals keine weiteren Schritte in diese Richtung. Als die Berichte des NBH von 2003 im Jahr 2007 neuerlich öffentlich zur Sprache kamen, erklärte der für die Beaufsichtigung des Sicherheitsdienstes zuständige Minister, dass diese beiden Dokumente als „geheim” eingestuft worden seien. 2009 kontaktierte die damalige ungarische Regierung schließlich ein professionelles internationales Unterwasser-Bergeunternehmen und ließ einen Kostenvoranschlag für die Suche sowie die Bergung der Überreste von Flug MA240 erstellen. Nach Vorlage des Angebotes der Bergungsfirma geschah seitens der ungarischen Regierung jedoch wiederum nichts.

Stattdessen wurde das für die Suche und Bergung des Wracks budgetierte Geld für die Entschädigung der ungarischen Hinterbliebenen verwendet. Das war ebenfalls 2009. Die Betroffenen erhielten 4.000.000 Forint (damals umgerechnet rund 14.800 Euro) pro Person und mussten dafür laut Lászlo Németh eine Erklärung unterzeichnen, in der sie sich verpflichteten, keine Nachfragen in der Causa mehr anzustellen und sich nicht mehr öffentlich dazu zu äußern. Nach eigenen Angaben war Németh der einzige der ungarischen Angehörigen, der das Geld nicht annahm und sich weigerte, diese fragwürdige Vereinbarung zu unterschreiben.

Angehörige und Freunde der Opfer wünschen sich endlich Aufklärung

In dieser Form können und müssen die Vorgänge rund um die offensichtliche Behinderung der Aufklärung des mysteriösen Absturzes von Malév 240 durch Ungarn wohl als einzigartig in der Geschichte der modernen Verkehrsluftfahrt bezeichnet werden. Mir ist kein einziger anderer Absturz dieser Größenordnung bekannt, der dermaßen oberflächlich, um nicht zu sagen, so gut wie überhaupt nicht, untersucht wurde. Am Ende des Tages könnte es dabei in erster Linie schlicht um das liebe Geld gehen. Denn sollte sich im Fall einer Bergung der Überreste von Flug MA240 herausstellen, dass der Jet tatsächlich illegale Militärgüter auf seinem eigentlich ohnedies unverantwortlichen Hochrisikoflug in ein Bürgerkriegsgebiet an Bord hatte und von einem Kampfjet einer an dem Konflikt beteiligten Partei abgeschossen wurde, könnte das auch heute noch angesichts der vielen ausländischen Opfer für einen gehörigen internationalen diplomatischen Eklat sorgen ‒ und gleichzeitig außerdem Schadenersatzforderungen der Hinterbliebenen der 60 Insassen in Millionenhöhe gegen Ungarn nach sich ziehen.

Denn immerhin war die 2012 in die Insolvenz geschlitterte Malév zum Zeitpunkt des Unglücks eine Staatsfluglinie, womit Ungarn direkt haftbar wäre. Möglicherweise würde sogar die Versicherung versuchen, das für die abgestürzte Tupolev Tu-154A ausbezahlte Geld zu regressieren. Außerdem wäre es unter Umständen anhand der Beschussschäden am Wrack der Tu-154A sogar möglich, nachzuweisen, mit welchem Waffensystem beziehungsweise Kaliber (sowjetisches oder westliches) Flug 240 vom Himmel geholt wurde.

Und so kann es wohl kaum verwundern, dass selbst Personen, die weit davon entfernt sind, Verschwörungstheoretiker zu sein, mitunter das Gefühl beschleicht, dass es – zumindest aus der Sicht mancher ungarischer Politiker – wohl durchaus einige gewichtige Gründe dafür gibt, das Wrack der unglückseligen HA-LCI weiterhin in seinem nassen Grab auf dem Meeresgrund vor dem Libanon ruhen zu lassen, damit es seine womöglich hochbrisanten Geheimnisse der ungarischen Öffentlichkeit nur ja niemals offenbaren kann.

Der aktuelle militärische Konflikt im Nahen Osten, bei dem Israel auch unter Einsatz seiner Luftwaffe um sein Überleben kämpfen muss, ist ein weiterer Faktor, der eine Bergung des Wracks nicht gerade wahrscheinlicher machen dürfte. Aber die Hoffnung für die wenigen noch lebenden Angehörigen, von denen ein Teil heute im Aeropark Budapest des 50. Jahrestages der Katastrophe gedenkt, stirbt bekanntlich zuletzt.

Text: Patrick Huber