Am 9. April dieses Jahres erschien das Buch "Als der Tod vom Himmel stürzte - die Flugtagkatastrophe von Ramstein" von Patrick Huber bereits in der 2. Auflage. Für dieses Buch, das in Fachkreisen als Standardwerk gilt, konnte Huber zahlreiche Zeitzeugen interviewen, die teils zum ersten Mal öffentlich über ihre Erlebnisse sprachen.

"Ich suchte in dem Chaos meine fünfjährige Tochter Nadine und fand sie brennend auf dem Boden liegen. Verzweifelt versuchte ich, die Flammen zu ersticken. Doch ich war selbst schwer verletzt und meine Kleidung mit Kerosin aus der abgestürzten Maschine völlig durchtränkt. Gegen die Flammen auf Nadines Körper hatte ich mit bloßen Händen kaum eine Chance. So gelang es mir nur mit großer Mühe, die Flammen etwas einzudämmen, zumal meine Hände dabei auch wieder Feuer fingen. Zwischendurch hielt ich immer wieder Ausschau nach meiner Frau Carmen. Unter den vielen Verbrannten war sie aber nicht zu erkennen, weil alles schwarz war und man sich somit auch nicht an Kleidungsstücken orientieren konnte. Ich versuchte, mich auf meine kleine Tochter zu konzentrieren, hob sie auf und drückte sie an mich, weil ihre Kleidung immer noch etwas brannte. Sie hörte nicht auf zu schreien. Plötzlich kamen ein paar Amerikaner – ich weiß nicht mehr, ob Soldaten oder Zivilisten – die mich festhielten, während einer von ihnen mir meine Tochter wegnahm und einfach fortlief. Ich versuchte mit aller Kraft mich loszureißen, doch die zwei, die mich festhielten, waren stärker. Das letzte, was ich von Nadine sah, waren ihre Arme, die sie nach mir ausstreckte. Ich wurde dann wohl bewusstlos."

So schildert der Überlebende Roland Fuchs die dramatischen Momente unmittelbar nach dem Absturz eines der drei Flugzeuge der Frecce Tricolori in die Menschenmenge. Doch der Reihe nach.

Flugtag als Publikumsmagnet – trotz Protesten

In den 1980er Jahren war die Welt politisch noch in zwei Blöcke geteilt: den Westen mit der NATO und den Osten mit dem Warschauer Pakt. Deutschland war auch 43 Jahre nach Kriegsende noch immer geteilt. In der früheren sowjetischen Besatzungszone – der Deutschen Demokratischen Republik (DDR) – waren sowjetische Streitkräfte stationiert, im Westen – der Bundesrepublik Deutschland (BRD) – hatten sich primär US-Amerikaner, Briten und Franzosen an zahlreichen Standorten eingerichtet. Die Ramstein Air Base war damals wie heute der größte US-Luftwaffenstützpunkt außerhalb der Vereinigten Staaten, bis 2005 lagerten hier auch Atomsprengköpfe.

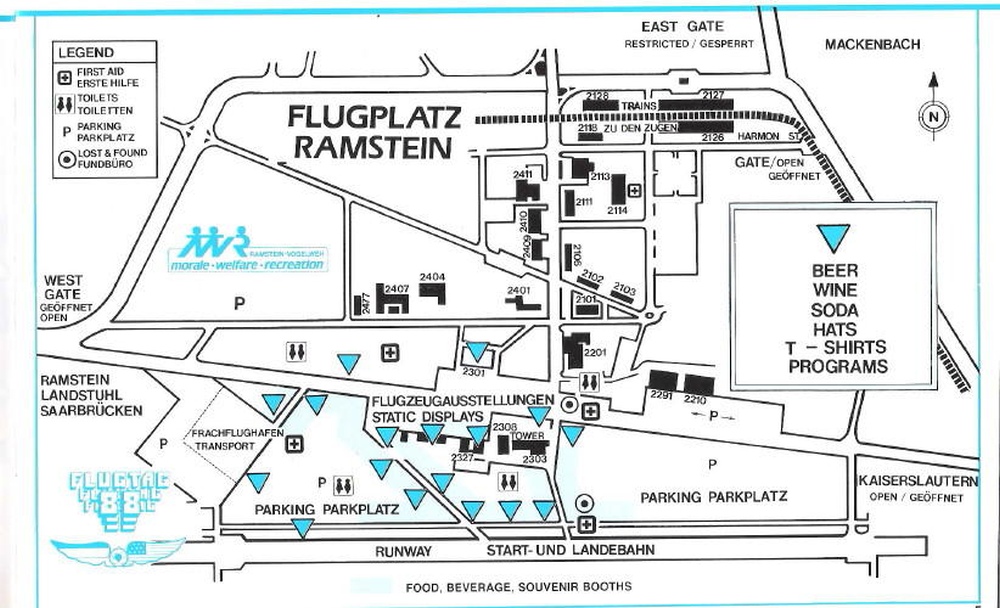

Ein Sperrbereich, zu dem deutsche Zivilisten keinerlei Zutritt hatten (und auch nach wie vor nicht haben). Doch einmal im Jahr veranstalteten die US-Streitkräfte (die 316. Air Division) dort seit Anfang der 1950er Jahre den sogenannten Flugtag – ein Volksfest, bei dem sich Amerikaner und Deutsche näher kamen. Es gab Burger, Cola, Pommes, amerikanische Eiscreme - und natürlich eine statische Waffenschau mit Panzern und Flugzeugen. In den 1970er Jahren sollen schon bis zu einer Million Menschen diese Flugtage besucht haben.

"Wir waren eine Gruppe junger flugbegeisterter Menschen und haben den Flugtag bereits 1987 besucht. Auch 1988 sind wir dann wieder hingefahren."

Der Österreicher Wolfgang J.

Höhepunkt war zweifellos jedes Mal die Airshow, bei der internationale Kunstflugteams aus ganz Europa und den USA mehrere Stunden lang ihr Können zeigten. Proteste von Friedensaktivisten im Vorfeld des Flugtages war man gewohnt, sie gehörten gewissermaßen dazu. Denn schon seit Jahren machten linke Gruppierungen gegen NATO-Tiefflüge über der Bundesrepublik, gegen das Wettrüsten und letztlich gegen alles Militärische an sich mobil. Auch einzelne lokale Politiker der SPD sprachen sich, ebenso wie die evangelische Kirche, gegen die Veranstaltung aus. Die CDU dagegen unterstützte die Veranstaltung stets. So war es auch an diesem 28. August 1988, einem Sonntag. CDU-Landtagsabgeordneter Georg A. Schnaar stellte im Vorfeld gar fest, dass "akrobatische Flugübungen für die unbeteiligten Besucher völlig ungefährlich sind", da sie sich "lediglich auf dem eigentlichen Flugplatzgelände abspielen, wo sich kein unbeteiligter Besucher aufhält".

Bei traumhaftem Wetter strömten sukzessive 300.000 bis 350.000 Besucher auf das Gelände der Ramstein Air Base – ein Wert, den bis heute weltweit keine andere Flugschau an einem einzigen Tag erreicht. Vor den Toren empfing eine Handvoll Demonstranten, die Transparente mit Aufschriften wie "Fluchtag Ramstein" in die Höhe hielten, die Besucher. Vereinzelt kam es zu Diskussionen und gegenseitigen Beschimpfungen.

Unter den Gästen waren hauptsächlich Deutsche und US-Amerikaner, aber auch aus anderen europäischen Ländern reisten Luftfahrtenthusiasten und Planespotter teils mit Bussen an, um sich das Spektakel nicht entgehen zu lassen, das offiziell der Festigung und Vertiefung der politisch viel beschworenen deutsch-amerikanischen Freundschaft dienen sollte. Selbst aus Österreich waren einige luftfahrtbegeisterte junge Männer nach Ramstein gekommen.

Auch viele Menschen, die mit Militär oder Luftfahrt wenig bis gar nichts am sprichwörtlichen Hut hatten, zog es zu den Flugtagen nach Ramstein, wie Roland Fuchs im Gespräch mit dem Autor schildert:

"Zu Flugshows selber oder gar zu Ramstein hatte ich davor absolut keine Verbindung. Wir wollten ein Jahr zuvor schon mal hinfahren, hatten den Termin aber verpasst. Und im Jahr 1988 lasen wir zufälligerweise in einer Zeitung die Werbung eines regionalen Busunternehmers, der eine Tagesfahrt nach Ramstein anbot. Wir merkten uns den Termin und fuhren dann am 28. selber los. Wir waren damals eine junge Familie. Als unsere Nadine am 12. August 1983 geboren wurde, war ich gerade 18, Carmen 16. Teile unserer eigenen Familie unterstützten uns nicht gerade, sagten sogar, dass wir das Baby abtreiben sollten. Doch wir entschieden uns ganz bewusst für unseren Sonnenschein. Es war eine schwierige Zeit, aber auch die schönste, die ich erleben durfte, auch wenn das Geld knapp war und wir uns deshalb keine Urlaube leisten konnten. Im Sommer Baggerseen, mal ein Volksfest und dann eben diese Flugschau, die sich anbot, einmal etwas anderes zu erleben und ein wenig Amerika zu schnuppern. Es hätte an diesem 28. August 1988 auch einfach eine Ausstellung über Landmaschinen oder US-Cars sein können. Wir hier in Baden Württemberg hatten keinen Bezug zu Ramstein. Die Düsenjäger donnerten jeden Tag dutzende Male über das Land. Ich musste auch auf der Landkarte zuerst einmal schauen, wie ich da überhaupt hinkomme."

Doch egal, ob Spotter, Luftfahrtfan oder technikinteressierter Besucher – schon das Static Display wartete mit zahlreichen Exponaten auf, die man so während des Kalten Krieges als Zivilist kaum jemals aus der Nähe zu sehen bekam. Die niederländischen Streitkräfte etwa waren mit F-5, F-16, Alouette III, BO-105 und einer Fokker 27 vertreten, die USA mit F-15, A-10, KC-135, KC-10 und vielem mehr. Die für das Flight Display angekündigte B-52 wurde kurzfristig abgesagt. Selbst Kanada, Frankreich, Belgien und Großbritannien hatten Maschinen geschickt.

Die Aussicht auf selten zu sehende Flugzeuge und die Möglichkeit, diese ungehindert fotografieren zu können, hatten auch den Niederländer Marc Heesters nach Ramstein geführt: "Damals war Planespotting noch eine wirklich aufregende und spannende Sache. Mitten im Kalten Krieg verboten viele Länder das Fotografieren von Flugzeugen nämlich komplett. Hier in Ramstein konnte man es im Rahmen des Flugtages ganz offiziell machen und dabei noch Maschinen aus der Nähe sehen, die man sonst kaum zu Gesicht bekam. Wir waren rund 200 Spotter, die mit vier Bussen extra dafür nach Deutschland gefahren waren."

Während des Vormittags füllte sich das Veranstaltungsgelände mit immer mehr Besuchern, die Stimmung war fröhlich und ausgelassen. Dann, um 12:30 Uhr, begann das Flugprogramm. 20 Minuten lang waren verschiedenste Maschinen der US-Streitkräfte – von der F-16 über die C-141 bis hin zur C-130 Hercules – in der Luft, ehe um 12:50 Uhr die Patrouille de France abhob. In den darauf folgenden Stunden waren noch zahlreiche weitere Flugzeuge von NATO-Streitkräften zu sehen.

Marc Heesters erinnert sich: "Während des Displays der Franzosen und der Portugiesen fiel mir auf, dass sich die Lichtbedingungen zum Fotografieren verschlechtert hatten, und so packte ich meine Kamera vorerst wieder ein."

Als Höhepunkt der Show war die 1961 als 313º Gruppo Addestramento Acrobatico – Pattuglia Acrobatica Nazionale (PAN) – gegründete italienische Kunstflugstaffel Frecce Tricolori, zu Deutsch die "Dreifarbigen Pfeile", angekündigt. Das seit 1982 mit Aermacchi MB-339 PAN ausgerüstete Team der italienischen Luftwaffe galt (und gilt heute wieder) als eines der besten der Welt, ist es doch das einzige, das seine Vorführungen mit zehn Flugzeugen fliegt. Um 15:40 Uhr startete die Formation und begann mit ihrem Display. Krönender Abschluss sollte das "durchstoßene Herz" werden.

Umstrittenes Manöver

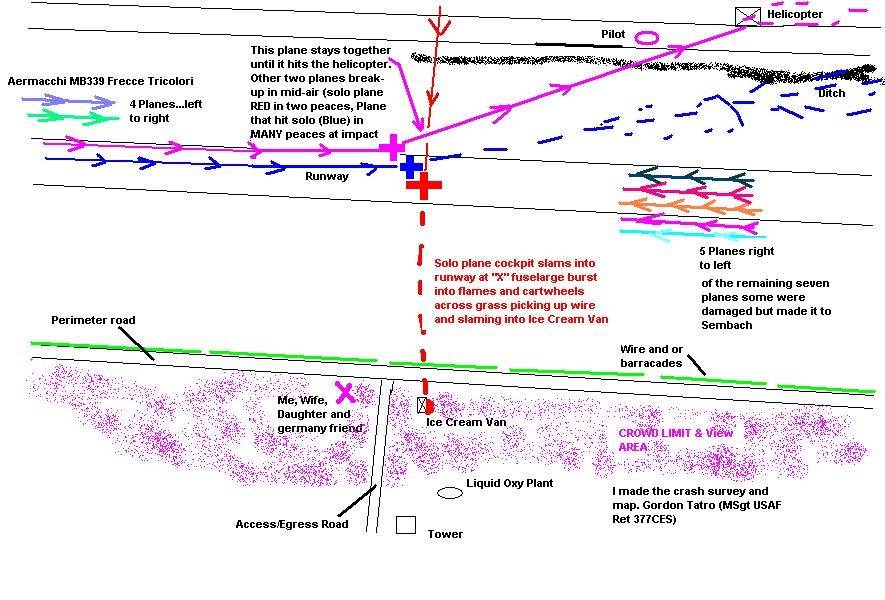

Bei dieser Flugfigur teilt sich die Zehnerformation nach einem Steigflug frontal vor dem Publikum in zwei Teilformationen von fünf (nach links) beziehungsweise vier Luftfahrzeugen (nach rechts), deren Flugbahnen durch den Showrauch ein vertikales Herz von der Mitte oben (Herzkurve fast symmetrisch, jedoch räumlich versetzt) parallel zu den Zuschauern zeichnen und sich exakt mittig unter dem Auflösungspunkt an der "Herzspitze" auf gleicher Flughöhe (etwa 75 bis 90 Meter) im Begegnungsflug kreuzen. Die Solomaschine behält ihre Flugbahn bei und beschließt den Looping, indem sie das Herz der beiden Teilformationenwie ein Pfeil schräg nach oben in Richtung Zuschauer durchstößt. Dabei soll der Solopilot die beiden anderen Gruppen mit kurzer zeitlicher Verzögerung von etwa drei bis vier Sekunden bereits im Steigflug überfliegen.

"Wenn ich fliege, fühle ich mich frei wie ein Vogel. Wir gehen natürlich ans Limit. An das der Piloten und an das der Maschine. Aber ich glaube nicht, dass ich etwas Gefährliches mache."

Solo-Pilot Ivo Nutarelli wenige Wochen vor dem Unglück

An diesem Manöver hatte es allerdings zuvor wegen des hohen Risikopotentials schon wiederholt Kritik gegeben. In Ramstein sahen aber offenbar weder die politisch verantwortlichen deutschen Stellen noch die US-Militärs darin ein Problem. Und so nahm die Tragödie ihren Lauf.

Denn um 15:44 Uhr erreichte der Solopilot, der 38-jährige frühere Starfighter-Flieger Ivo Nutarelli (mehr als 4.100 Flugstunden Erfahrung), den Kreuzungspunkt um vier Sekunden zu früh – und deutlich zu niedrig.

"Ich stand etwa im 45-Grad-Winkel zur Solomaschine der Frecce Tricolori und hab' sehr früh festgestellt, dass das nicht reichen kann."

Der Polizist Olaf Hirsch

Zu diesem Zeitpunkt hatte Marc Heesters seine Kamera wieder aus der Fototasche geholt, um Aufnahmen von dieser spektakulären Figur zu machen. Roland Fuchs, seine Frau Carmen und die gemeinsame Tochter Nadine befanden sich gerade auf dem Rückweg zu ihrem Auto. "Wir hatten Nadine in die Mitte genommen, damit wir sie inmitten der Menschenmassen nicht verlieren konnten", lässt die letzten Momente vor dem Unfall in Gedanken noch einmal Revue passieren.

Der Polizist Olaf Hirsch sah die Katastrophe indes bereits kommen: "Ich stand etwa im 45-Grad-Winkel zur Solomaschine der Frecce Tricolori und hab' sehr früh festgestellt, dass das nicht reichen kann."

Ähnlich ging es Flugschau-Besucher Johannes Schank, einem früheren Feuerwehrmann, der später half, Verletzte zu versorgen. "Mir war klar, dass es jetzt knallen muss", waren seine Gedanken, als er die Solomaschine von Nutarelli auf den Kreuzungspunkt zufliegen sah.

Doch der Großteil der über 300.000 Menschen auf dem riesigen Flugplatzareal ahnte nichts von der Tragödie, die in wenigen Sekunden über sie hereinbrechen würde.

Die Katastrophe

Plötzlich ein ohrenbetäubender Knall – die Solomaschine (Pony 10) von Ivo Nutarelli kollidierte in einer Flughöhe von etwa 40 Metern mit dem rechten Höhenruder mit dem Cockpit der linken Flügelmaschine Pony 2, die von Giorgio Alessio gesteuert wurde, wodurch Alessio vermutlich augenblicklich getötet wurde. Nur Sekundenbruchteile später krachte Nutarellis Maschine gegen das Heck von Mario Naldinis Führungsflugzeug, Pony 1, wobei Nutarelli noch in der Luft ums Leben kam.

Naldini betätigte geistesgegenwärtig in Sekundenbruchteilen noch seinen Schleudersitz, starb jedoch beim Aufprall auf den Boden, da sich sein Fallschirm aufgrund der geringen Flughöhe nicht mehr vollständig öffnen konnte.

"Mit den Frecce Tricolori fliegen zu dürfen, ist jeden Tag ein Abenteuer."

Pilot Mario Naldini, zwei Monate vor seinem Tod

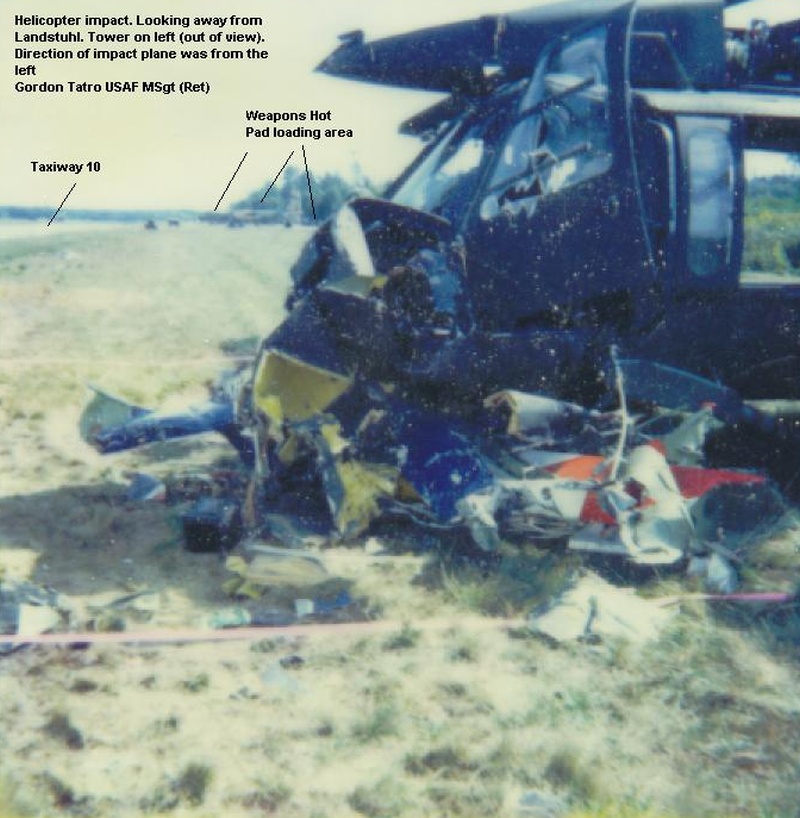

Die beiden parallel zum Publikum fliegenden Maschinen Pony 1 und Pony 2 stürzten führerlos ab, wobei eine der beiden MB-339 auf einen Medevac-Helikopter vom Typ UH-60 Black Hawk der US-Streitkräfte krachte und dessen siebenköpfige Besatzung schwer verletzte – der Hubschrauberpilot Kim Jon Strader erlitt dabei so gravierende Verbrennungen, dass er am 17. September 1988 verstarb.

Die nach der – nur etwa 300 Meter vor dem Publikum erfolgten – Kollision in Flammen aufgegangene Solomaschine Pony 10 von Ivo Nutarelli behielt ihre Flugbahn ebenfalls bei, drehte sich nach links und schlug rund vier Sekunden später nur 30 bis 50 Meter vor den Zuschauerreihen brennend auf, wobei der Jet durch seine kinetische Energie weiter in die Menschenmenge rutschte und dabei noch eine Stacheldrahtabsperrung mitriss. Wer nahe der Absturzstelle stand, hatte kaum Zeit zu reagieren, zumal viele Besucher im ersten Moment noch an eine pyrotechnische Showeinlage dachten.

"Ich fiel mit dem Gesicht zu Boden. Während des Sturzes spürte ich, dass mein ganzer Körper nassgespritzt wurde. Es war Kerosin, das sich sogleich entzündete."

Roland Fuchs

Nur ein im Zuschauerbereich abgestellter Kühl-Lkw verhinderte, dass das Wrack von Nutarellis Maschine noch mehr Menschen regelrecht "niedermähen" konnte. Gleichzeitig ging ein Regen aus Trümmerteilen und mehreren Hundert Litern brennendem Kerosin auf die Besucher nieder, die keine Chance mehr hatten, zu entkommen – so wie die Familie von Roland Fuchs:

"Als die Italiener ihr 'durchstoßenes Herz' flogen, drehte ich mich gerade um. Zu Carmen sagte ich noch: 'Schau mal!' Aber meine Frau hatte nicht einmal mehr die Zeit, sich ganz umzudrehen. Ich sah Feuer und Trümmerteile. Aber erst, als eines der Flugzeuge direkt auf uns zuflog, begriff ich die Gefahr: Das war keine Show mehr! Ich schrie noch: 'Renn!' – aber Carmen schaute mich nur mit großen Augen an, so, als wollte sie sagen, 'Es reicht ja doch nicht mehr'. Sie brachte nur noch ein abgehacktes 'Au' über die Lippen, dabei wurde sie von einem großen Trümmerteil am Kopf getroffen, der unnatürlich nach vorne abknickte. Das war das Letzte, was ich von ihr sah. Das konnte doch nicht wahr sein! Im gleichen Augenblick wurde ich ebenfalls von einem Teil getroffen und durch die Druckwelle einige Meter nach hinten weg geschleudert. Ich fiel mit dem Gesicht zu Boden. Während des Sturzes spürte ich, dass mein ganzer Körper nass gespritzt wurde. Es war Kerosin, das sich sogleich entzündete. Ich lag brennend auf dem Boden. Beim Versuch aufzustehen merkte ich, dass ein großes Metallstück auf meinem Unterkörper lag. Ein Bein war frei, mit dem ich mich unter dem Trümmerstück selbst hervor schieben konnte. Das Teil selbst bewegte sich keinen Zentimeter, dazu war es zu schwer und zu groß."

Marc Heesters und seine niederländischen Spotterkollegen hatten indes mehr Glück, sie standen weit genug von der Absturzstelle entfernt: "Ich hörte den Knall und sah im Sucher meiner Kamera Feuer. Als regelmäßiger Airshow-Besucher wusste ich um das Risiko, konnte aber nicht glauben, dass es nun tatsächlich passiert war. Ich hielt den Finger auf dem Auslöser und fotografierte einfach weiter. Ich erinnere mich, dass kleine Trümmerstücke auf meine Arme fielen. Innerhalb von Sekundenbruchteilen herrschte auf dem gesamten Gelände das reinste Chaos."

"Ich sah Leute, die völlig schwarz verkohlt oder schneeweiß wie mit Asche gepudert umher irrten. Überall lagen Menschen oder abgerissene Gliedmaßen herum."

Thomas Wenzel, Flugtag-Besucher

Der Österreicher Wolfgang J., damals 22 Jahre alt, entging zusammen mit seinen Freunden der Katastrophe nur um Haaresbreite, wie er sich erinnert:

"So wie schon im Jahr zuvor fuhren meine fliegereibegeisterten Freunde und ich auch am 28. August 1988 wieder zu der Airshow nach Ramstein. Nach der nächtlichen Anreise trafen wir am frühen Morgen auf der Air Base ein und besuchten erstmal das Static Display. Wir bestaunten die für uns damals teilweise unbekannten und neuen Flugzeuge und Hubschrauber, sprachen mit Piloten und Crew-Mitgliedern und versuchten, zwischen den Menschenmassen Fotos von den ausgestellten Maschinen zu schießen. Die Zeit verging sprichwörtlich wie im Flug, und etwas verspätet wollten wir zur Flugschau nach vorne gehen, genauer gesagt zur Dispaylinie, wo wir auch schon im Vorjahr gestanden sind. Über den Zugangsweg wälzte sich aber bereits eine riesige Menschenmenge, und durch unsere Verspätung fanden wir in der Displayachse keinen guten Platz. So beschlossen wir, weiter nach rechts auszuweichen. Nach ungefähr 200 Metern war immer noch kein Platz ganz vorne zu ergattern, und da das Flugprogramm mittlerweile lief, sahen wir eben von weiter hinten zu. Alle warteten gespannt auf den Höhepunkt und Abschluss des Programms, die Frecce Tricolori. Nach wenigen Minuten der Vorführung passierte dann das Unglück, drei der Maschinen crashten. Eines der Flugzeuge stürzte direkt vor uns auf die Runway und explodierte. Es war, als ob eine Bombe eingeschlagen hätte. Während wir noch starr vor Schreck auf das brennende Wrack vor uns starrten, wandten sich die Köpfe der Zuseher schon nach links, und ich sah wie die Solomaschine brennend direkt in die Zuschauer stürzte – ziemlich genau dort, wo wir letztes Jahr standen und wo wir eigentlich auch jetzt stehen wollten. Nach dem Aufschlag und den Explosionen herrschte für einige Sekunden Totenstille, alle starrten auf das Inferno, niemand bewegte sich. Erst dann brach Panik aus, die Menschen schrien, liefen in alle Richtungen davon. Auch meine Freunde und ich begannen zu laufen. Nach wenigen Metern kam mir dann aber der Gedanke, dass Weglaufen eigentlich nichts bringt und ohnedies schon alles vorbei ist. Ich blieb also stehen und versuchte, mich zu orientieren. Vor mir stieg eine riesige schwarze Rauchwolke in den Himmel, und es lag ein extremer Gestank nach verbranntem Fleisch in der Luft – ich hatte diesen Geruch auch noch nach vielen Monaten in der Nase und kann ihn bis heute nicht vergessen. Ich ging wie in Trance vorbei an verkohlten Menschen, viele hatten Brandwunden am ganzen Körper und schrien, andere saßen still da und starrten nur vor sich hin. Nach meinem Gefühl dauerte es eine Ewigkeit, bis der erste Rettungswagen kam und der erste Rettungshubschrauber landete, ich kann aber nicht mehr sagen, wieviel Zeit wirklich vergangen war. Ich hatte den Eindruck, dass die Absperrungen und der Einsatz der Rettungskräfte ziemlich unkoordiniert abliefen. Bis dahin war man noch nicht mit so einer Katastrophe konfrontiert, und anscheinend hatte auch von den Veranstaltern niemand damit gerechnet. Alle Ausfahrtswege und Straßen waren für die Verletztentransporte gesperrt, und wir hatten keine Chance das Gelände zu verlassen oder mit Angehörigen in Verbindung zu treten. Damals gab es ja noch keine Handys. Erst spät am Abend gelang es uns, unser Auto zu erreichen und die Heimreise anzutreten. Unsere besorgten Familien zu Hause riefen wir dann von einer Autobahnraststätte an – so erfuhren sie erst spät nachts, dass wir unverletzt waren. Für mich war in diesem Moment klar: Nie wieder Airshow. Nach etwa einem Jahr hatte ich meinen Schock größtenteils überwunden, und die Begeisterung für die Fliegerei gewann wieder die Oberhand. Mittlerweile besuche ich auch wieder Flugverstaltungen. Aber bei aller Liebe zur Fliegerei - die Ereignisse an diesem 28. August 1988 lassen mich bis heute nicht los und sitzen fest eingebrannt in meinem Kopf."

Der deutsche Flugtag-Besucher Thomas Wenzel verlor an diesem Tag seine Freundin und weitere Bekannte:

"Plötzlich hörte ich einen seltsamen Knall, und der Himmel über mir war mit Trümmern übersät. Ich wusste, dass irgendetwas passiert sein musste. Um nach meiner Freundin und den anderen zu schauen, ging ich schnell wieder um das Führerhaus des LKW herum, wo ich nur noch das brennende Wrack des Solofliegers auf mich zu hüpfen sah. Ich ließ vor Schreck die Kamera fallen und schrie 'Nur schnell weg!' und rannte selbst auch los. Es war sinnlos. Eine unvorstellbare Hitze ergriff mich, und ich dachte, dass ich jetzt sterben werde. Vor mir schoss eine Tragfläche oder zumindest ein großes Teil davon vorbei und rasierte alles nieder. Ein Mann wurde weg geschleudert – wie von einem Katapult abgefeuert – , andere verschwanden in einer Wand aus Feuer. Ein unheimlicher Druck presste mir glühend heiße Luft in meine Lunge, und dann war plötzlich keine Luft mehr zu atmen da. Ich sah an mir herab, um nachzusehen, ob ich auch so fürchterlich verbrannt oder zerfetzt war. Ich war es nicht. Nun roch ich zum ersten Mal bewusst den Gestank in der Luft, es war eine Mischung aus verbranntem Fleisch, Kerosin, frischem Blut und Metall - unvergesslich! Sofort fing ich an, meine Freundin zu suchen, konnte sie aber nicht finden. Furchtbare Schreie kamen von überall, ich sah Leute, die völlig schwarz verkohlt oder schneeweiß wie mit Asche gepudert umher irrten. Überall lagen Menschen oder abgerissene Gliedmaßen herum. Die 'Gestalten', die auf der Erde lagen, waren zum Teil so verschmolzen, dass ich noch nicht mal in der Lage war zu sagen, ob es Mann oder Frau war. Da ich meine Freundin nicht finden konnte, fing ich an nach Teilen von ihr zu suchen. Leder hielt der Hitze ganz gut stand, so suchte ich rein mechanisch, an herumliegenden Beinen nach den Lederschuhen, die sie trug, fand aber nichts."

Norbert M. dagegen hatte – zumindest physisch betrachtet – Glück im Unglück und schilderte seine Erlebnisse unmittelbar nach der Kollision bereits im Jahr 2001 auf seiner Homepage:

"Alle drei Maschinen stürzten ab, wobei der Solopilot auf die Zuschauermenge zuraste, in der auch ich stand. Man hörte nur einen dumpfen Schlag und sah einen Feuerball am Himmel – viele Menschen nahmen gar nicht wahr, was da passierte. Mir aber war klar, dass dies nicht zum Programmteil gehörte, aber durch die vielen Menschen um mich herum konnte ich mich auch nicht von meinem Platz entfernen. Dann aber brach die Panik aus, ich wurde umgerissen und von vielen Menschen überrannt. Ich sah wie die anderen zwei Maschinen auf der Startbahn aufschlugen, und ich sah die eine Maschine auf uns zukommen. Ich versuchte aufzustehen, was mir wiederum nicht gelang, da die Menschen ein weiteres Mal über mich rannten. Durch die veränderte Position trat mir jemand beim Aufstehen in mein linkes Knie, in diesem Moment muss die Maschine aufgeschlagen sein. Mir gelang es nun aufzustehen und davonzulaufen. Ich konnte gerade noch hinter einen Container flüchten (weiß bis heute noch nicht, wie ich dahin kam), denn in diesem Moment ging die Feuerwalze über uns nieder. Der Container, hinter dem ich stand, rettete mir das Leben. Die Hitze, in der ich stand, war unbeschreiblich, und ich dachte schon, ich müsste verbrennen. Die Hitze war so groß, dass der ganze Sauerstoff in der Luft weg war und ich nicht mehr atmen konnte. Was hinter mir geschah, konnte ich nur erahnen, denn ich wusste, dass die Maschine in die Zuschauermenge gestürzt war – unmittelbar hinter mir. Ich stand auf der linken Seite des Containers, wo Kühlaggregate und Reifen mich vor schlimmen Verbrennungen geschützt hatten. Nun versuchte ich, auf die rechte Seite zu gelangen, da ich dachte, die Maschine wäre noch nicht ganz auseinander gebrochen, und der restliche Sprit würde sich noch entzünden. Ich wollte gerade hinter dem Container hervor, als erneut ein paar Explosionen zu hören waren. Da aber nichts weiter passierte, hielt mich nichts mehr hinter dem Container, und ich versuchte mich in Sicherheit zu bringen. Was ich sah, als ich hinter dem Container hervor kam, war unbeschreiblich – überall lagen verbrannte Menschen, einige rannten herum und brannten, vielen hing die Haut vom Körper, bis zur Unkenntlichkeit verbrannte Menschen sah ich, was mich auch heute - nach 13 Jahren - noch schwer belastet."

Während sich die – teils ebenfalls beschädigten, aber noch flugfähigen – sieben weiterhin in der Luft befindlichen Maschinen der Frecce Tricolori sammelten und auf der nahegelegenen Air Base Sembach landeten, lief am Boden die Rettungskette an – und diese hätte chaotischer kaum sein können.

Dilettantisches Notfallmanagement kostet Menschenleben

Nur eine Handvoll medizinisch geschulter deutscher Einsatzkräfte befand sich auf dem Gelände, da man nicht mit einem Unglück dieses Ausmaßes gerechnet und folglich kein entsprechendes Notfallkonzept erstellt hatte. Und während diese Helfer auf verlorenem Posten standen, wandten die Amerikaner ihre längst veraltete "Vietnam-Strategie" bei der (de facto kaum vorhandenen) "Versorgung" der Verletzten an, die aus "Load and Go" bestand. Konkret bedeutete das nichts anderes, als dass Verletzte auf Lkw, in Busse und auf Pritschenwagen gelegt und dann schnellstmöglich ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht wurden. Ein fataler Fehler, denn notfallmedizinisch betrachtet hätte eine strukturierte Vorgehensweise für viele Patienten deutlich bessere Chancen mit sich gebracht: zügige Verletztensichtung und -klassifikation vor Ort ("Triage"), Erstbehandlung lebensbedrohlicher Zustände, unter anderem durch das Legen venöser Zugänge und die großzügige Gabe von Infusionen sowie Schmerzmitteln, und anschließend ein zügiger Transport in geeignete Kliniken, abhängig vom Schweregrad der Verletzung.

Die "Taktik" der US-Militärs, die Opfer einfach in beliebige Transporter zu verfrachten und unkoordiniert abzufahren, bedeutete für einen Großteil der Verletzten, teils stundenlang von ortsunkundigen und der deutschen Sprache nicht mächtigen, teils auch psychisch völlig überforderten, jungen Rekruten durch die Gegend gekarrt zu werden, ehe ein (dann bereits überlastetes) Krankenhaus gefunden war. Zu allem Überfluss verboten US-Militärs deutschen Einsatzkräften zunächst noch, auf die Air Base zu fahren.

"Wir haben dort eine Vielzahl von schwerst verbrannten, schwer verletzten Patienten, die völlig unversorgt waren, vorgefunden."

Ein deutscher Notarzt

So fuhr laut "Spiegel" vom 5. September 1988 beispielsweise ein amerikanischer Bus mit zehn teils lebensgefährlich verbrannten Opfern erst zwei Stunden nach dem Unfall vor dem Städtischen Klinikum Ludwigshafen vor. Bis dahin, so zitierte das Blatt einen Augenzeugen, seien die Verletzten, darunter auch ein zehnjähriges Mädchen, dessen Haut zu 60 Prozent verbrannt war, "völlig unzureichend versorgt" worden. Unter den drei US-Begleitpersonen, so der Zeuge weiter, habe sich kein Arzt befunden.

Überlebende berichteten übereinstimmend – und das ist auch durch Videoaufnahmen dokumentiert – , dass amerikanische Soldaten auf der Air Base teils mit Waffengewalt Menschen daran hinderten, anderen Erste Hilfe zu leisten oder die chaotischen Zustände bildlich festzuhalten. Auch der dienstlich vor Ort befindliche deutsche Polizeihundeführer Olaf Hirsch berichtete später in einem Interview mit einem deutschen TV-Sender, dass ihm ein US-Soldat den Weg versperrt habe. Die Reaktion des Beamten: "Ich hab' den Kerl dann einfach weggeschoben."

Um 16:35 Uhr meldete ein völlig verzweifelter deutscher Notarzt über Funk an seine Leitstelle: "Wir suchen ständig verbrannte Patienten, die uns von den US-Amerikanern aus der Hand gerissen und vollkommen unversorgt abtransportiert werden."

Erst sukzessive konnten – spät, aber doch – auch deutsche bodengebundene sowie luftgestützte Einsatzkräfte helfend und stabilisierend in das Geschehen eingreifen. Und das war auch gut so, denn selbst noch Stunden später regierten anhaltende Planlosigkeit und Chaos bei den Amerikanern. So schilderte ein anderer Notfallmediziner, dessen Rettungshelikopter nach 18 Uhr – mehr als zwei Stunden nach der Kollision – am Landstuhl Regional Medical Center landete:

"Wir haben dort eine Vielzahl von schwerst verbrannten, schwer verletzten Patienten, die völlig unversorgt waren, vorgefunden. Als ich in Landstuhl landete, lagen Schwerstverbrannte unversorgt teilweise auf Bretterbohlen, und keinerlei Ärzte waren vor Ort. Nachdem ich eine Verletzte versorgt und der Krankenschwester, die mit uns geflogen war, zur Überwachung gegeben hatte, bin ich noch 10 Minuten auf dem Hubschrauberlandeplatz des Militärkrankenhauses umhergelaufen und habe mehrere Verletzte versorgt und dabei zu keinem Zeitpunkt einen amerikanischen Kollegen getroffen."

Das "heillose Rettungschaos", kritisierte auch der frühere Direktor der Chirurgischen Universitätsklinik Tübingen, Leo Koslowski, öffentlich. Es sei "ein Skandal und ein unerhörtes Versagen der zuständigen Verwaltungen, insbesondere des Mainzer Innenministeriums". Obwohl sämtliche beteiligten Helfer, die US-Soldaten und Sanitäter menschlich ihr Bestes gaben, konnten sie damit die herrschenden materiellen und organisatorischen Defizite nicht einmal ansatzweise in einem ausreichenden Maß kompensieren.

So berichtete ein deutscher Assistenzarzt von folgenden Szenen in einem Krankenhaus:

"Dann eskalierte es, als sie kleine Kinder ausgeladen hatten, drei, vier und fünf Jahre, die gejammert und geschrien haben. Eine Kollegin, die sehr resolut war, nahm es in die Hand. Ich versorgte zwei Kinder von zwei und drei Jahren, genau das Alter meiner Töchter. Da wurde mir auf einmal schlecht, ich konnte nichts mehr tun. Es waren eine körperliche Übelkeit und Zittern. Ich konnte in keine Vene mehr stechen, konnte nichts mehr beitragen. Dieses Kindergeschrei – die waren lebensgefährlich verletzt. Sie mussten in Verbrennungskliniken weiter verlegt werden. Gegen acht Uhr abends, nach vier Stunden, als nicht mehr so viele kamen, ging es mir erst richtig schlecht. Ich bat den Oberarzt, dass ich den Nachtdienst nicht bis Montagmorgen weiterführen musste. Ich durfte gehen. Nachher sind einige für die hervorragende Organisation belobigt worden – na ja! Die Katastrophe war ja in die Krankenhäuser verlegt worden ..."

Ein weiteres Manko vor Ort auf der Air Base war, dass die deutschen und US-amerikanischen Infusionssysteme nicht kompatibel waren.

Roland Fuchs, dessen Körper zu 65 Prozent drittgradige Verbrennungen aufwies – selbst heute in vielen Fällen noch ein Todesurteil, im Jahr 1988 nach einhelliger medizinischer Fachmeinung eigentlich nicht zu überleben, – wurde, wie so viele andere Unglückliche, an diesem Tag ebenfalls Opfer der unzureichenden Notfallmaßnahmen. Es dauerte Stunden, ehe er abtransportiert wurde, wie er noch heute weiß:

"Ich lag irgendwo auf dem Boden. Als ich meine Augen aufschlug, sah ich viele Menschen herumlaufen. Etwas Nasses, Weiches lag auf und hinter mir. Da lief eine Frau vorbei. Als sich unsere Blicke trafen, blieb sie plötzlich stehen und fing laut an zu schreien. Ich glaube, man hat mich für tot gehalten und an eine Stelle gelegt, wo etwa zehn Leichen lagen. Das Nasse, Klebrige, das ich auf mir spürte, war ein Schwerverbrannter, der nicht mehr lebte. Die Frau rief jemanden, und ich wurde kurz darauf von vier Männern an Händen und Füßen weggetragen. Irgendwann lag ich in einem kleinen Zelt mit drei anderen auf dem Boden, wurde aber nicht ärztlich versorgt, sondern immer nur zurückgehalten, weil ich aufstehen wollte, um nach meiner Frau und meinem Kind zu suchen. Ich erinnere mich, dass ich später im Freien auf dem Boden lag, die Füße hochgelegt. Jemand kam mit einem Sack Eiswürfel zum Abkühlen gelaufen. Jetzt waren viele Menschen um mich herum, die mir halfen. Man gab mir jede Menge Cola und Fanta aus Pappbechern zu trinken. Ich hatte gewaltigen Durst. Ich habe immer wieder nach Carmen und Nadine gefragt. Die Leute beruhigten mich, indem sie sagten, 'Wir werden sie schon finden', oder 'Sie kommen gleich'. Ich lag zu einem anderen Zeitpunkt in einem großen Zelt oder in einer Halle auf einer Trage. Mit mir lagen noch viele andere in dieser Halle. Zwischen den Reihen lief ein Mann in einem weißen Kittel und mit einer Liste herum. Ihm folgten ein paar Männer, die, seinen Anweisungen folgend, immer wieder einen Verletzten weg trugen. An mir waren sie schon ein paar Mal vorbei gelaufen. Jetzt blieben sie jedoch stehen. Der Mann im weißen Kittel schaute mich kurz an, schrieb etwas auf seine Liste, schüttelte den Kopf und wollte weiterlaufen. Intuitiv fing ich sofort zu schreien an, obwohl ich kaum noch einen Ton herausbrachte. Sie kamen wieder zurück, es wurde etwas auf die Liste geschrieben, und ich wurde endlich herausgetragen. Ich wurde mit einem Hubschrauber weg geflogen. Ich glaube, es war eine Klinik, wo ich lange auf einer Trage irgendwo am Eingang lag. Um mich herum herrschte große Hektik. Ein Englisch sprechender Arzt und eine Krankenschwester kamen und fragten mich auf Englisch nach meinem Namen. Ich konnte aber keine Antwort geben, sondern fragte nur nach meiner Frau und meiner Tochter. Sie verstanden mich anscheinend nicht. Ich bekam eine Spritze, sodass ich mich nicht mehr bewegen und nicht mehr sprechen konnte. Aber meine Augen waren offen, und ich hörte auch noch alles. Der Arzt schnitt mir die Schuhe und die Hosenbeine auf – zumindest das, was davon noch übrig war. Ich wurde wieder hinausgetragen. Vor dem Gebäude war eine Menschenmenge. Neben meiner Trage lief ein Schwarzer, der meine Infusion trug. Man schleppte mich zu einem riesigen Flugzeug, dessen Heck hochgeklappt war. Daneben stand ein Hubschrauber mit laufendem Motor. Es war ziemlich laut. Ich sollte in das Flugzeug gebracht werden. Wir waren schon fast im Bauch des Flugzeuges, als wir wieder zurück mussten. Warum, weiß ich nicht genau - ich nehme an, dass in dem Flugzeug kein Platz mehr war. Denn hier lagen auch viele Verletzte, die aber im Gegensatz zu mir anscheinend recht gut versorgt und verbunden waren. So kam es, dass ich in den Hubschrauber verladen wurde, der sogleich abflog. Als nach der Landung die Tür aufklappte, war ich zu meinem großen Erstaunen wieder auf dem Flugplatz in Ramstein. Zwar nicht genau an der Absturzstelle, doch ganz in der Nähe. Das merkte ich an dem Tumult, der hier noch herrschte. Ich wurde wieder ausgeladen und war kurz darauf bewusstlos. Ich kam für einen kurzen Augenblick wieder zu mir, als ich nochmals in einem Hubschrauber lag, der gerade abflog. Daran kann ich mich noch so genau erinnern, weil der Hubschrauber beim Abheben eine Kurve flog und ich Angst hatte, herauszufallen. Ich lag nämlich auf dem Boden, und die Tür war offen. Wie ich später erfahren habe, war dies der Hubschrauber, der mich anscheinend ins Krankenhaus nach Landstuhl brachte, von wo aus ich am gleichen Abend nach Koblenz transportiert wurde."

Erst gegen 19 Uhr – also fast zweieinhalb Stunden nach dem Unglück – traf Roland Fuchs in einem Krankenhaus ein und war bis zu diesem Zeitpunkt medizinisch weitgehend unversorgt. So wie ihm erging es an diesem Tag Hunderten anderen Verletzten.

Mediziner sind sich heute einig, dass durch das völlig unzureichende Notfallkonzept und das veraltete, noch dazu chaotisch umgesetzte "Load and Go"-Vorgehen der US-Streitkräfte zahlreiche Menschen ihr Leben verloren, die bei einer optimalen Versorgungskette gerettet werden hätten können.

Das bestätigt auch der Wiener Notfallmediziner Dr. Joachim Huber im Gespräch mit dem Autor: "Es gab in Ramstein so gut wie keine Vorbereitungen für einen allfälligen Unglücksfall, keine Notfallteams, keinen 'Leitenden Notarzt' und somit auch keine strukturierte Notfall-Katastrophenmedizin. Die damals praktizierte Vorgangsweise, Verletzte ohne entsprechende Erstbehandlung so schnell wie möglich ins Krankenhaus zu bringen, hat zu schwerwiegenden Folgen geführt."

Im Bericht des deutschen Bundestages liest sich dieses Versagen dann beschönigend so: "In Anbetracht des Ausmaßes einer solchen Katastrophe, der ungenügenden Vorbereitung auf einen solchen Unfall, der Anzahl der Toten und Verletzten und der Art der Verletzungen gestalteten sich die Rettungsarbeiten außerordentlich schwierig."

Dennoch kann den einfachen jungen US-Soldaten vor Ort keinerlei Vorwurf gemacht werden, meint der Überlebende Roland Fuchs: "Schuld an dem nicht vorhandenem Notfallkonzept waren die Politik und die Militärs. Ich selber hatte in den Jahren seither sehr viel Kontakt mit amerikanischen Helfern von damals. Ich glaube, die haben einfach versucht, in dem Chaos zu helfen, so gut es ging. Aber sie hatten kaum eine Chance. Viele von den damaligen US-Helfern leiden heute selbst noch enorm unter dem, was sie damals erlebt haben."

Die Bestätigung für diese Einschätzung kommt von einem US-Soldaten, der an diesem Tag ebenfalls zum Opfer wurde:

"Einer der Tech Sergeants meiner Staffel hielt ein zehn bis zwölf Jahre altes deutsches Mädchen. Sie hatte Verbrennungen, aber ich konnte nicht sagen, wie schwer sie waren. Sie schaute mich die ganze Zeit an und fragte: 'Werde ich sterben? Werde ich sterben?' Und ich konnte ihr weder das eine noch das andere antworten, also schaute ich es ebenfalls nur an und sagte: 'Du bist in Ordnung. Du wirst wieder.' Und die ganze Zeit schrie sie nach ihrer Mutter. Und ich kann das Gesicht einfach nicht aus meinem Kopf bekommen ..."

Eine junge US-Soldatin verarbeitete ihre Erlebnisse Jahre später in einem Blogeintrag: "Ich war mit meinem vier Monate alten Sohn, dem Kinderwagen und meinen deutschen Freundinnen auf dem Flugtag. Wir standen ganz vorne bei dem Wagen, wo es die gute Eiscreme gab. Als die französischen Jets direkt über uns hinwegflogen, hatte ich ein komisches Gefühl, wie eigentlich schon den ganzen Tag über. Einer meiner Kameraden sagte beim Anblick der Jets, dass angesichts der Manöver wohl einer abstürzen wird. Ein zustimmendes Raunen ging durch unsere Reihen. Ich drehte mich zu meiner Freundin Christina und erklärte ihr, dass ich wegen der Überflüge über die Menschen besorgt sei. Im Fall eines Unfalles kämen wir von dieser Stelle nicht schnell genug weg, schon gar nicht mit dem Baby. Christina sah mich an, und ich wusste, dass sie das Gleiche dachte. Sie nahm meinen Sohn Joshua aus dem Kinderwagen, und wir begannen, in Richtung der Mannschaftsunterkünfte zu gehen. Dort angekommen, hatte ich gerade die Türschnalle in der Hand, als die Maschinen explodierten. Im ersten Moment nahm ich das aber nicht wahr, sondern dachte an ein Erdbeben. Ein Kamerad kam aus dem Gebäude und sagte, dass die Flugzeuge abgestürzt seien."

Später half die Militärangehörige noch bei der Versorgung der Verletzten im Militärkrankenhaus Landstuhl: "Was ich dort sah, war schrecklich. An viele Dinge habe ich nur noch eine verschwommene Erinnerung."

Eine wahre Heldentat eines US-Soldaten rettete einer deutschen Besucherin vermutlich das Leben: Der Helfer riss die Frau beim Absturz von Pony 10 geistesgegenwärtig zu Boden, und warf sich dann mit seinem Körper schützend über sie, als Nutarellis Maschine, eine Feuerwalze hinter sich herziehend, in das Publikum schlitterte. Während die Frau so mit leichten physischen Verletzungen davon kam, erlitt ihr Retter schwere Verbrennungen.

Plagende Ungewissheit

Binnen kürzester Zeit berichteten sämtliche Fernseh- und Radiostationen über das Unglück. Freunde und Familienangehörige von Flugtag-Besuchern waren verständlicherweise in großer Sorge um ihre Angehörigen, doch im "Vorhandyzeitalter" haben sie keine Möglichkeit, in Erfahrung zu bringen, ob die Vermissten noch am Leben sind. Umgekehrt konnten auch die unversehrt gebliebenen Airshowbesucher ihre Angehörigen nicht verständigen. Die wenigen – dem Militär und anderen Einsatzkräften vorbehaltenen – Festnetztelefone auf der Air Base waren heillos überlastet, das gesamte Telefonnetz brach binnen kürzester Zeit zusammen. Funkamateure aus der gesamten Region nahmen in weiterer Folge den Notfunkverkehr und bemühten sich nach Kräften auch, Angehörigen von Überlebenden Nachrichten zu übermitteln. In den USA sahen Millionen Amerikaner die Bilder des Infernos ebenfalls über die Bildschirme flattern und hatten keine Möglichkeit, ihre in Deutschland stationierten Angehörigen bei der US-Armee zu erreichen.

Die Überlebenden in Deutschland kamen oft erst Stunden später wieder heim zu ihren Lieben, denn sämtliche Zufahrtsstraßen zur Air Base waren gesperrt worden, um sie für die Einsatzkräfte frei zu halten – die Freunde und Angehörigen von Toten und Verletzten mussten dagegen oft sogar tagelang warten, bis sie Gewissheit über das Schicksal der Opfer hatten. Aufgrund der schweren und schwersten Verbrennungen konnten Tote in zahlreichen Fällen nur noch mit Hilfe der forensischen Zahnmedizin identifiziert werden. 20 Experten des Bundeskriminalamtes waren mit der Identifizierung der Opfer beschäftigt. Im Kino der Air Base wurde zudem eine Vermisstenstelle eingerichtet, an die sich Personen, die Angehörige oder Freunde vermissten, wenden konnten.

Traurige Bilanz

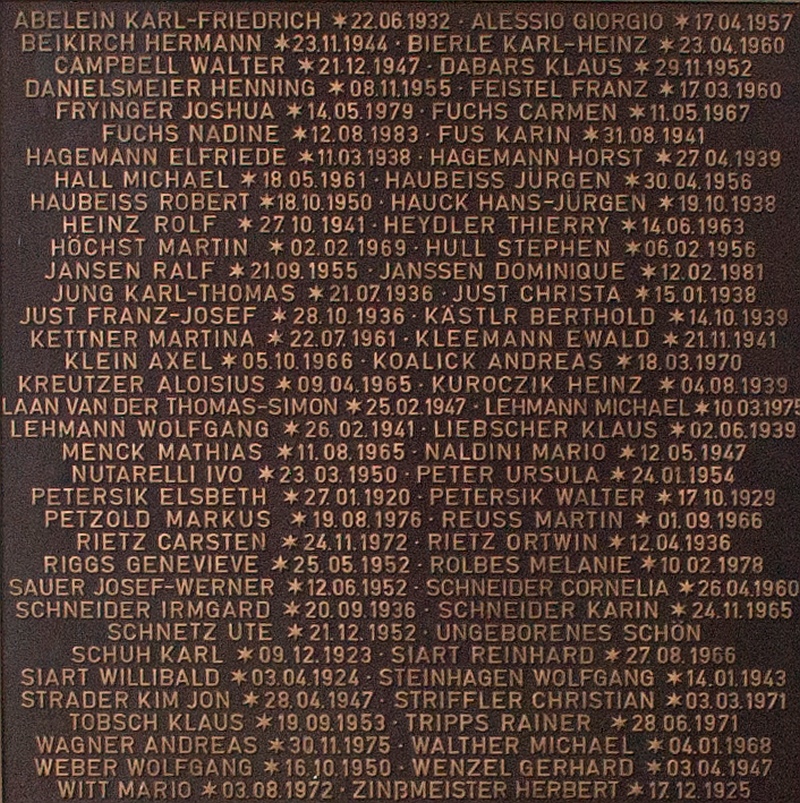

An diesem 28. August starben 34 Menschen sofort (darunter die drei Piloten der Frecce Tricolori), die meisten von ihnen waren durch das abstürzende Flugzeug oder herumfliegende Trümmerteile erschlagen worden, ehe sie verbrannten. Rund 1000 weitere Besucher wurden verletzt, davon wiederum hatten etwa 450 schwerste Verbrennungen sowie sonstige Traumata erlitten. Mehrere Dutzend kämpften in den Krankenhäusern wochen- und monatelang ums nackte Überleben.

Schließlich verloren diesen Kampf weitere 36 Menschen, darunter auch Roland Fuchs' Tochter Nadine. Die Fünfjährige verstarb am 9. September um 09:40 Uhr, dem Tag, an dem ihre von einem Wrackteil erschlagene Mutter Carmen beerdigt wurde, im Krankenhaus Ludwigshafen. Nadine wurde am 13. September zu Grabe getragen und neben ihrer Mutter beerdigt. Zu diesem Zeitpunkt lag Roland Fuchs selbst noch im Koma und war mehr tot als lebendig.

Damit hatte sich die offizielle Zahl der Toten auf 70 erhöht. Darunter befanden sich ein ungeborenes Kleinkind (seine Mutter überlebte schwer verletzt) sowie elf weitere Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 17 Jahren. Ein weiteres Ungeborenes starb zusammen mit seiner Mutter unmittelbar auf der Air Base, wurde jedoch statistisch nicht als "eigenes" Opfer erfasst. Der Vater des Kindes hat den Verlust seiner Familie nie verwunden.

Mehrere Augenzeugen berichteten zudem jedoch, dass sie auch eine große Anzahl toter US-Militärs nach dem Absturz gesehen hätten – das wurde von offizieller US-Seite aber nie bestätigt. Offiziell waren es lediglich vier tote US-Amerikaner, darunter der 9-jährige Joshua Fryinger und seine Mutter, die 36-jährige Genevieve Riggs.

Nachdem sich die USA bis heute beharrlich weigern, konkrete Zahlen über betroffene Angehörige der eigenen Streitkräfte zu nennen, ist davon auszugehen, dass die tatsächliche Opferzahl noch deutlich höher ist.

Nicht mit eingerechnet in diese Opferzahlen sind außerdem jene Überlebenden (Besucher, Einsatzkräfte, Soldaten ...), die teils erst Jahre später aufgrund der Ereignisse von damals Suizid begangen haben (darunter mindestens ein Feuerwehrmann) oder an Erkrankungen, deren Entstehung und Verlauf durch den Unfall womöglich beeinflusst wurde (z. B. Krebs), gestorben sind.

Unmittelbare Folgen

Als unmittelbare Folge des Flugtag-Unglücks wurden in Deutschland militärische Airshows zunächst vollständig verboten und erst Jahre später unter strengsten Auflagen wieder zugelassen. So sind seit Ramstein Flüge über das Publikum beziehungsweise in Richtung des Publikums generell verboten. Erst zwölf Jahre später flog wieder in eine militärische Kunstflugstaffel – die Patrouille de France – in Deutschland, und zwar auf der ILA in Berlin. Die Frecce Tricolori wurden trotz anfänglicher Überlegungen nicht aufgelöst, sondern nahmen den Flugbetrieb mit einem leicht adaptierten Programm – so wird das Unglücksmanöver heute in einer "entschärften" Form dargeboten – 1990 wieder in vollem Umfang auf. In Deutschland trat die Staffel allerdings seither nie wieder auf.

Unmittelbar nach der Tragödie erklärte NATO-Oberfehlshaber John R. Galvin auf einer Pressekonferenz noch mit steinerner Miene, dass die Flugtage "in jedem Fall fortgesetzt" würden, weil sie so "bedeutsam" seien. Doch in diesem Punkt setzte sich die deutsche Politik erstaunlicherweise einmal gegen US-Interessen durch. In Ramstein gab es bis heute keinen Flugtag mehr.

Trotz des Desasters bei den Rettungsmaßnahmen sahen die US-Militärs zunächst keine Veranlassung, Fehler einzugestehen oder ihre Taktik bei einem Massenanfall von Verletzten zu überdenken, im Gegenteil. So erklärte ein Militär-Sprecher kurz nach dem Unglück vor laufenden TV-Kameras in überheblicher Art und Weise, dass man die notfallmedizinische Versorgung an diesem Sonntag "sehr gut" ("we handled it very very well") durchgeführt habe. Ein Schlag ins Gesicht der Überlebenden und Hinterbliebenen der Opfer.

Schützenhilfe erhielten die USA damals auch umgehend vom rheinland-pfälzischen Innenminister Rudi Geil, der ebenfalls gegenüber Medien das Chaos schön redete und von einer Patientenversorgung "ohne Schwierigkeiten" sprach – man wollte offenbar die USA als mächtigen NATO-Bündnispartner nicht verärgern und setzte auf Vertuschung statt Aufarbeitung, zumal die in Deutschland stationierten US-Streitkräfte auch einen bedeutenden wirtschaftlichen Faktor darstellten und bis heute darstellen.

"Nach meiner Einschätzung bestand insgesamt eine gute Zusammenarbeit zwischen den verantwortlichen Stellen bei der Bewältigung der Folgen dieser Katastrophe."

Rudi Geil, Innenminister, am 8. September 1988

Allen schönen Worten zum Trotz – tatsächlich hatte es den Rettern an erforderlichem medizinischen Gerät für die Erstversorgung der Brandopfer gemangelt, die Koordination der Helfer und die Verteilung der Schwerstverletzten auf Fachkliniken vollzog sich in einem heillosen Durcheinander, wie der "Spiegel" am 5. September 1988 zu berichten wusste. Burkhard Busch, Hochschullehrer in Düsseldorf, selber Pilot und schon aktiv an der Vorbereitung von Flugtagen beteiligt, hat "eine derartige Missorganisation nie zuvor gesehen", wie er in dem Nachrichtenmagazin bestätigte.

"Gemeinsam mit meinen Kameraden war ich an der Untersuchung und den Aufräumarbeiten beteiligt. Wir mussten jedes Wrackteil und sämtliche menschlichen Überreste markieren. Wir haben drei Tage lang dafür gebraucht. Das, was ich in diesem Zeitraum gesehen habe, kann ich nie mehr vergessen."

Gordon Tatro, US-Soldat, im Jahr 2004

Auf der Air Base selbst wurden die Leichen innerhalb kürzester Zeit per Tieflader von der Unglücksstelle abtransportiert und die Schäden auf der Basis (provisorisch) repariert. Bereits am Dienstag, zwei Tage nach dem Unglück, wurde der Flugbetrieb in Ramstein wieder aufgenommen."Als ob nichts gewesen wäre", so der Feuerwehrmann Hans Joachim Lenhard, der als einer der ersten an der Unglücksstelle war, um zu löschen.

Friedensaktivisten, Politiker aus dem linken Lager und der Deutsche Gewerkschaftsbund organisierten nach dem Unglück erneut Demonstrationen gegen militärische Tiefflüge und Airshows in der Bundesrepublik und forderten als Konsequenz aus dem Unglück, eine generelle militärische Abrüstung einzuleiten. Die deutsche Politik, die sich bis heute in vorauseilendem Gehorsam den Wünschen der USA beugt, setzte militärische Tiefflüge symbolisch einen Tag lang aus. Weiters wurde ein in Lechfeld geplanter Flugtag der Bundeswehr umgehend abgesagt. Mehr geschah aus Rücksicht auf die Interessen der NATO und der US-Militärs nicht.

Das Leid der Verletzten

Von den 34 Menschen, die unmittelbar beim Absturz starben, kamen – wie erwähnt – fast alle durch Trümmerteile des Jets ums Leben, ehe sie verbrannten. Die offiziell 36 übrigen Todesopfer wiesen schwerste Brandverletzungen und häufig zusätzliche Traumata durch Wrackteile auf, die wie Granatsplitter in die Menge geschleudert worden waren. Dazu kamen noch Inhalationstraumata durch das Einatmen der glühend heißen toxischen Kerosindämpfe. Einige dieser Schwerstverletzten kämpften mehrere Tage im Krankenhaus um ihr Leben, andere wochenlang. Das letzte dem Flugtagunglück zugerechnete Opfer erlag seinen Verletzungen Anfang Oktober 1988. Einige Luftfahrtexperten gehen jedoch von einer deutlich höheren Zahl von Toten aus, da die US-Streitkräfte – wie bereits erwähnt – selbst kaum Angaben über mögliche Opfer in den eigenen Reihen machten.

Die Versorgung der Überlebenden erfolgte in mehr als 40 Krankenhäusern und zog sich über viele Jahre hin. Viele der Betroffenen mussten dutzende Operationen über sich ergehen lassen und leiden dennoch selbst 30 Jahre später noch unter den Folgen: Schmerzen, eingeschränkte Bewegungsfähigkeit, Narben. Roland Fuchs war unter diesen Schwerstverletzten und berichtet in seinen eigenen Worten von seiner Genesung und den Spätfolgen:

"Meine Körperoberfläche wurde zu mehr als 60 Prozent verbrannt, zweit- und drittgradig. Die Behandlung erfolgte im Zentralkrankenhaus der Bundeswehr in Koblenz. Das bedeutete viele Wochen Intensivstation, alles musste steril sein. Jede Infektion konnte tödlich enden. Jeden Tag stundenlanger Verbandwechsel. Dazwischen immer wieder Operationen. Die Schmerzmittel zeigten nicht mehr viel Wirkung. Über Wochen hinweg war nicht klar, ob ich meine Hände behalten konnte. Dann hieß es: Die rechte Hand kann erhalten bleiben. Irgendwann hieß es, auch die linke Hand ist gerettet. Organisch folgten viele Komplikationen. Es war fast ausgeschlossen, dass ich dies alles überlebe. Der hervorragenden Behandlung und wohl auch einigen Wundern habe ich es zu verdanken, dass ich heute noch lebe. Denn 1988 überlebte man mit so einer großflächigen Verbrennung laut Lehrmeinung überhaupt nicht. Meine Verwandtschaft wurde dahingehend informiert, dass ich sterben würde. Sie wurde in den ersten Wochen auch öfters gerufen, weil ich angeblich die nächsten Stunden nicht überleben würde."

Auf die Intensivstation folgte die Verbrennungsnachsorge, denn Roland Fuchs hatte innerhalb weniger Wochen 30 Kilogramm Körpergewicht verloren: "Ich kam Mitte Dezember in eine Rehaklinik, bekam aber nach wenigen Tagen gleich einmal eine Lungenembolie, die mich auf die Intensivstation brachte. Danach zurück in die Reha. Hier lernte ich mit Hilfe von Ergotherapie und Krankengymnastik erst einmal wieder mich alleine anzuziehen, zu essen, einen Kugelschreiber zu halten und derartige Dinge. Es dauerte Monate, aber es ging vorwärts. Immer in kleinen Schritten."

Als der 23-Jährige nach Hause zurückkehren konnte, setzte die Trauer über den Verlust von Frau und Kind erst so richtig ein. Fuchs: "Vorher war ich abgelenkt durch den Krankenhausalltag, durch Operationen, durch Schmerzen. Es folgten noch einige Krankenhausaufenthalte, verbunden mit Operationen, Hautverpflanzungen, Richten der Finger, die versteift waren. Heute noch habe ich Drähte in den Fingern. Die Wunden sind verheilt. Es blieben Narben, geschädigte Lunge, Organe, die in Mitleidenschaft gezogen waren. Manchen Menschen schmerzt die Blinddarmnarbe, wenn das Wetter wechselt. Bei Narben die über 60 Prozent der Körperoberfläche bedecken und dabei noch tief ins Gewebe gehen, mag man sich nicht vorstellen, was die Nerven da ans Gehirn weiter leiten."

So kämpfen Roland Fuchs und andere Schwerstbrandverletzte von Ramstein bis heute etwa mit Kreislaufproblemen bei zu hohen Temperaturen, Schmerzen, wenn es zu kühl ist, ständigen Verspannungen der Muskulatur durch die Narben, Kopfschmerzen und ähnlichen Problemen.

Doch nicht nur der Körper, auch die Psyche ist bei diesen Menschen zum Teil erheblich angeschlagen. Roland Fuchs etwa bekommt Herzrasen, wenn jemand eine Packung Chips oder eine Tüte Gummibären öffnet: "Das erinnert mich dann immer an den schmerzhaften Verbandswechsel im Krankenhaus."

Andere wiederum geraten in Panik, wenn sie verbranntes Fleisch riechen. Die Symptome sind vielfältig und haben einen Namen: Posttraumatische Belastungsstörung. Und genau daran leiden bis heute Schätzungen zufolge auch mehrere Hundert bis einige Tausend Airshow-Besucher, die körperlich unverletzt geblieben sind oder nur minimale Blessuren davongetragen haben – davon betroffen sind ebenfalls deutsche Einsatzkräfte oder junge Wehrpflichtige der US-Armee, die beim Versuch, zu helfen, unglaublich belastenden Eindrücken ausgesetzt waren.

"Mein Mann hat immer noch ziemliche Schwierigkeiten mit dieser schrecklichen Zeit, mit dem, was er damals alles sah."

Eine US-Soldatin in einem Mail an Roland Fuchs

So schrieb eine US-Amerikanerin, deren Mann damals die Verletzten versorgen musste – darunter auch die fünfjährige Nadine – Jahre später in einem E-Mail an Roland Fuchs:

"Als ich zur Notaufnahme kam, bin ich hinten, wo die Notarztfahrzeuge halten, rein gegangen. Ich ging den Flur entlang, in dem alles voll war mit verbrannten Menschen. Die waren alle so stark verbrannt, dass manche Körper noch rauchten. Manche brannten noch innerlich, und die wurden von den Ärzten zur Seite geschoben, da diese keine Lebenserwartung hatten, und um Platz zu schaffen für diejenigen, die eine höhere Lebenschance hatten. Meinem Ehemann Troy wurden Spritzen und Morphium gegeben und gesagt, er solle allen Sterbenden Morphium geben, damit diese keine Schmerzen mehr haben. Dabei war er erst 19 Jahre alt, und man gab ihm den Job, zu entscheiden, wer im Flur liegen blieb und Morphium bekam und wer einen Arzt zu sehen bekam. Troy hat immer noch ziemliche Schwierigkeiten mit dieser schrecklichen Zeit, mit dem, was er damals alles sah."

Doch professionelle Hilfe erhielt zunächst keiner der psychisch Traumatisierten.

Nachsorge

Das änderte sich – zumindest für die deutschen Überlebenden – erst ab dem Jahr 1989 und ist nicht staatlichen Stellen, von denen sich die Überlebenden bis heute im Stich gelassen fühlen, zu verdanken, sondern dem privaten Engagement des Ehepaares Jatzko und der Unterstützung durch Heiner Seidlitz, einen studierten Psychologen und Theologen, der von 1988 bis 2015 die Telefonseelsorge Kaiserslautern leitete. Gemeinsam bauten die drei Helfer die psychosoziale Nachsorgegruppe für die Opfer des Flugtages auf.

Hartmut Jatzko ist Facharzt für Innere Medizin, Psychiatrie/Psychosomatik, seine Frau Sybille Gesprächstherapeutin. Um den Jahreswechsel 1988/89 behandelte Hartmut Jatzko im Spital einen jungen Mann, der nach einer Panikattacke in einer Fußgängerzone zusammengebrochen und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus von Kaiserslautern eingeliefert worden war. Hartmut Jatzko erinnert sich: "Der Mann war beim Überflug eines Jets in Panik geraten. Ich fragte ihn, ob er in Ramstein gewesen war, und er bejahte das, wollte aber nicht weiter darüber sprechen. In diesem Moment erkannte ich, dass wir etwas tun mussten."

Als Sybille Jatzko eine Nachsorgegruppe gründen wollte, holte sie sich Helfer – unter anderem ihren Mann und Heiner Seidlitz von der Telefonseelsorge Kaiserslautern. Doch sie wussten nicht, wie sie die Opfer erreichen sollten. Denn von Behördenseite wurde ihnen unter Hinweis auf den Datenschutz nicht geholfen. Erst nach einem Auftritt in der TV-Sendung "Menschen 88" bei Günther Jauch, wo die Überlebenden des Grubenunglücks Borken ihr Honorar den Ramstein Opfern spenden wollten, konnte ein Aufruf zur Nachsorgeguppe öffentlich gemacht werden. Dieser Aufruf wurde vom Krankenhaus-Dezernat gerügt, und es gab ein Verbot in der Arbeitszeit irgendetwas in der Causa "Ramstein" durchzuführen. Der Psychologin wurde von Vorgesetzten sogar unverhohlen gedroht, sich sonst einen anderen Arbeitsplatz suchen zu müssen.

Doch der Einsatz von Sybille Jatzko hatte sich bezahlt gemacht: Nach dem Aufruf in der Presse meldeten sich Betroffene aktiv. Rund 130 Besucher und Angehörige von Einsatzkräften kamen so zusammen, bereits im April 1989 gab es den ersten Gesprächskreis. Und der wurde für viele Betroffene zum Rettungsanker, so wie für Marlies Witt, deren 16-jähriger Sohn Mario in Ramstein sein Leben verlor: "Ohne diese Gruppe hätte ich nicht überlebt." Der Teenager war von Trümmerteilen schwer getroffen worden und wies sieben Verletzungen auf, von denen jede für sich tödlich gewesen wäre.

Sybille Jatzko: "Anfangs haben wir uns einmal im Monat getroffen, eine kleinere Selbsthilfegruppe macht das immer noch so. Die Hauptgruppe trifft sich jetzt etwa alle vier Monate. Manche bleiben lange fern und stoßen dann später wieder dazu. In der Gruppe sind jetzt mal 25, mal 65 Leute dabei. Sie hat sich zu einer Schicksalsgemeinschaft entwickelt, in der man sich gegenseitig hilft. Den Kern bilden jene Menschen, die Kinder bei dem Unglück verloren haben."

Menschen, die unter dem posttraumatischen Belastungssyndrom leiden, ziehen sich häufig zurück, sind unfähig am alltäglichen gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Freundschaften zerbrechen, ebenso langjährige Beziehungen. Eine Vereinsamung ist die Folge, die bis hin zum Suizid reichen kann. Wie viele Selbstmorde die unmittelbare oder mittelbare Folge des Ramstein-Unglücks sind, ist bis heute nicht klar.

"In unserer Gruppe gab es aber einige, die ihren Kindern nachgegangen sind, weil ihnen die Traumatisierung den Lebensfaden abgeschnitten hat", weiß die erfahrene Psychotherapeutin, und sie nennt ein konkretes Beispiel: "Da war ein Ehepaar, das seine 10-jährige Tochter verloren hat. Beiden war anzumerken, dass sie den Verlust einfach nicht verkraften konnten. Der Mann entwickelte ein Bronchialkarzinom mit Hirnmetastasen und verstarb Ende 2000. Dieser Verlust war für seine Frau endgültig zu viel. Sie magerte ab, zog mindestens zehn Mal in eine neue Wohnung, da es für sie in jeder Wohnung verbrannt roch. Es waren Intrusionen der Katastrophen wie ein Flashback in jeder Wohnung, die nicht mehr beherrschbar waren. Wir kauften für sie ein, damit sie Lebensmittel daheim hatte. Aber sie saß nur noch auf Kisten. Einmal wurden wir von einer Hinterbliebenen angerufen, dass Marion, so hieß sie, an dem Gedenkstein in ihrem Auto sitzt und dort auch übernachtet, mit suizidalen Absichten. So begleiteten wir sie noch eine Weile, bis sie sich entschied, nur noch zu rauchen und Kaffee zu trinken, in der Hoffnung, dass sie heimgeholt würde zu Tochter und Ehemann. Sie hatte keine anderen Verwandten, war ganz allein. Marion bezeichnete die Nachsorgegruppe als ihre Familie. Im Juli 2004 verstarb sie mit unserer Begleitung im Krankenhaus. Die gesamte Nachsorgegruppe war bei der Beerdigung dabei, die wir ihr auch gestalteten."

Die Jatzkos und Heiner Seidlitz bieten die psychologische Betreuung für Betroffene ehrenamtlich und unentgeltlich an – sowohl der deutsche Staat als auch die US-Militärs haben bis dato keinerlei Kosten für die psychologische Behandlung der Opfer "ihres" Flugtages übernommen. Eine im Jahr 2003 eingebrachte Sammelklage von Betroffenen wurde abgewiesen, da allfällige Ansprüche verjährt seien – ein Hohn, denn im Jahr 1988 war das posttraumatische Belastungssyndrom ja noch gar nicht als Krankheit anerkannt.

Behandlungskosten und das Feilschen um Entschädigungen

Auch für die Millionen, die für die Therapie der Brandverletzungen, für berufliche Wiedereingliederung (z. B. Umschulungen) und Schmerzensgeldern für erlittenes körperliches Leid, aufgewendet werden mussten, fühlte sich die US-Armee – immerhin Veranstalter des Flugtages mit hochriskanten Flugmanövern und einem fehlenden Notfallkonzept – nicht zuständig. Auf den Kosten blieben die deutschen Sozialversicherungs- sowie Rentenkassen und damit, wenn man so will, die Opfer selbst (als Steuerzahler) sitzen. Denn es wurde zwar ein Sonderfonds für die Entschädigungszahlungen und Behandlungskosten ins Leben gerufen, doch neben den USA und Italien zahlte hier auch Deutschland fleißig ein. Allein bis Februar 1989 waren laut einem Bericht des Bundestages 9,5 Millionen D-Mark (rund 5 Millionen Euro) angefallen. Insgesamt sollten es bis heute mehr als 16 Millionen Euro werden.

Doch selbst für die niedrigen Entschädigungen mussten die Verletzten oft auf eine entwürdigende Art und Weise kämpfen. Zwar versprach der damalige Mainzer Innenminister Rudi Geil unmittelbar nach dem Unglück eine "schnelle und unbürokratische" Hilfe, doch die blieb weitgehend aus. Stattdessen kritisierten Opfer unisono "pingelige und unsensible" Behandlungen durch Ämter und Behörden, allen voran durch die Ämter für Verteidigungslasten in Koblenz und Kaiserslautern. Das Leben der zehnjährigen Melanie Rolbes, die zwar noch lebend von der Air Base abtransportiert wurde, wenig später jedoch unter großen Schmerzen in einem Krankenhaus an ihren schweren Brandverletzungen starb, war den deutschen Behörden gerade einmal 6.000 Mark, umgerechnet etwa 3.000 Euro, wert. Erst nachdem der Anwalt der Familie "wie auf einem türkischen Basar" ("Spiegel"-Ausgabe vom 30. Jänner 1989) gefeilscht hatte, erhielt die Familie 11.000 Mark, also etwa 5.500 Euro für den grausamen Tod der Tochter.

Aber selbst in weniger tragischen Fällen war von "unbürokratisch" nichts zu merken: Für jeden auf der Flucht verlorenen Schuh, für jedes beschädigte Kleidungsstück oder Ähnliches verlangten die deutschen Behörden Kaufbelege als Eigentumsnachweis. Wer die nicht mehr hatte, war der Willkür der Beamten gnadenlos ausgeliefert und ging nicht selten leer aus. Der Zeitwert beschädigter Kameras beispielsweise wurde von den Beamten sogar im Fachhandel penibel nachrecherchiert – und von der Witwe eines in Ramstein ums Leben gekommenen Bundeswehrangehörigen wollte die Bundeswehr tatsächlich 17,20 Mark zuviel ausbezahltes Sterbegeld regressieren. Nach öffentlichen Protesten, oder wie man heute im Internet-Zeitalter sagen wurde, einem "Shitstorm", sah sich der amtierende Verteidigungsminister zu einer persönlichen Entschuldigung bei der Witwe genötigt.

Auch Roland Fuchs kann von der sprichwörtlichen Korinthenkackerei des deutschen Staates ein schmerzvolles Lied singen:

"Ich selber fand beziehungsweise finde es immer noch schlimm, dass man als Geschädigter aufgefordert wurde, sich einen Anwalt zu nehmen, der sich für meine Rechte einsetzen sollte. Meiner Meinung nach wäre das alleinige Aufgabe des Veranstalters und der Genehmigungsbehörden gewesen, auf uns Geschädigte zuzugehen, die gemachten Fehler einzugestehen und auch für die Schäden gerade zu stehen – soweit man das überhaupt kann."

Stattdessen, so der Familienvater, sei "aufgerechnet" worden: "Was da abgelaufen ist, war in meinen Augen schlichtweg pervers. Ich habe Verständnis dafür, dass es in solchen Fällen nicht ganz ohne Bürokratie geht. Aber ich musste um Kleinigkeiten streiten, bei denen auch meine Ärzte den Kopf schüttelten. Nicht einmal beim Schwerbehindertenausweis ging es ohne Probleme. Da wurde über Merkzeichen verhandelt, die mir ganz klar zustanden. Alleine diese Geschichten füllen ganze Aktenordner. Es war eine Zeit, in der ich alles verloren hatte und mich kaum noch bewegen konnte. Trotzdem musste ich zu Terminen zum Anwalt. Ich verstand die Welt nicht mehr."

So wurde Roland Fuchs beispielsweise für eine Untersuchung zu einer Amtsärztin vorgeladen. Anschließend folgte noch ein Gespräch: "Die Medizinerin unterhielt sich recht locker mit mir und fragte, was ich denn nun so mache, bis der Tag 'rum ist. Ob ich denn Freunde habe, die mich unterstützen. Ich sagte, ich werde schon mal eingeladen zu Grillfesten oder dergleichen. Wir verabschiedeten uns dann irgendwann. In dem von ihr erstellten Gutachten, das auch die psychologische Seite belichten sollte, stand später: 'Herr Fuchs hat keine psychischen Spätfolgen. Er geht zu Grillfesten, und somit macht ihm offenes Feuer nichts aus.' Ich musste dann wieder zum Anwalt laufen und Einspruch einlegen."

Eine tatsächliche Unterstützung habe es aus seiner Sicht kaum gegeben, es sei wie "friss oder stirb" gewesen: "Wenn wir mit einem Angebot nicht zufrieden waren, konnten wir nur klagen. Es war erbärmlich."

Untersuchung der Unglücksursache

Aufgrund Hunderttausender Augenzeugen (darunter auch Hunderte Militärpiloten) und dem Vorliegen unzähliger Foto- sowie Videoaufnahmen, gestaltete sich die Analyse des Unglücks aus technischer Sicht verhältnismäßig einfach. Es gab keinen Zweifel daran, dass Pony 10, die von Ivo Nutarelli geflogene Solomaschine, den vorgesehenen Kreuzungspunkt zu früh und zu tief erreicht hatte und deshalb mit zwei anderen Jets der Staffel kollidiert war.

Ein offizieller Untersuchungsbericht stellte dazu fest:

"Der Solopilot hatte in der anfänglichen Steigphase des (...) Manövers eine größere Höhe als die beiden Hauptgruppen erreicht und versuchte durch eine scharfe Bahnkorrektur und eine extreme Erhöhung der Fluggeschwindigkeit im vertikalen Flugteil seinen Rückstand auszugleichen. In der Annahme, dass er auch nicht den üblichen horizontalen Abstand von 1.400 Fuß von der Bahnebene der beiden Hauptgruppen hatte, reduzierte er später die Leistung auf ein Minimum und fuhr die Bremsklappen aus (die ausgefahrene Luftbremse ist auch auf einigen Videoaufnahmen deutlich zu erkennen, Anm. d. Red.), während er seine abwärtsgerichtete Flugbahn entlang einer nahezu vertikalen Linie fortsetzte. Er fing das Luftfahrzeug auf einer Höhe von 108 Fuß über der Piste und etwa 560 bis 600 Fuß von dem Kreuzungspunkt der beiden Formationen ab. Anschließend folgte das Luftfahrzeug des Solofliegers circa 435 bis 530 Fuß einer ansteigenden Flugbahn. An diesem Punkt erkannte der Pilot anscheinend, dass ein Zusammenstoß unmittelbar bevorstand, und unternahm in letzter Sekunde einen verspäteten und unzureichenden Versuch, das Luftfahrzeug hochzuziehen. Der damit bewirkte Höhengewinn reichte nicht aus, um der sich von rechts in einer praktisch horizontalen Bahn nähernden Fünferformation nach oben auszuweichen, sodass es zu dem Zusammenstoß kam."

"Warum durfte die Flugfigur überhaupt in Richtung der Zuschauer geflogen werden?"

Roland Fuchs

Mit anderen Worten: Eine simple Fehleinschätzung von Ivo Nutarelli reichte aus, um mindestens 70 Menschenleben auszulöschen und das Leben Tausender Menschen für immer zu verändern. Denn die Durchführung des Manövers "durchstoßenes Herz" in Richtung der Zuschauer war nach einer Generalprobe vor der offiziellen Veranstaltung seitens der verantwortlichen US-Militärs ausdrücklich genehmigt worden.

"Grundsätzlich sind alle Display-Manöver auf Airshows mit exakt festgelegten Radien und Geschwindigkeiten bis ins kleinste Detail geplant, inklusive einer Sicherheitsmarge. Und die Piloten der Frecce Tricolori gehörten und gehören zur absoluten Elite der italienischen Militärpiloten. Aber trotz intensiver Vorbereitung und Trainingsflügen kann natürlich immer etwas passieren. So wie in Ramstein auch geschehen."

Rolf Stünkel, ehemaliger Bundeswehr-Kampfjet-Pilot

Weshalb Nutarelli den verhängnisvollen Flugfehler beging, wird sich nie mehr mit abschließender Sicherheit klären lassen. Gut möglich, dass der erfahrene Militärpilot durch die auf ihn während des Manövers einwirkende starke physische Belastung (G-Kräfte) und/oder den mentalen Druck, ein absolut perfektes Programm fliegen zu müssen, in seiner Handlungs- und Urteilsfähigkeit kurzfristig eingeschränkt war. Vielleicht hatte er auch noch die Generalprobe vom Vortag im Hinterkopf. Dabei war Nutarelli während des Loopings in die Wolken geraten und hatte den Kreuzungspunkt statt mit der vorgesehenen Verzögerung von 3 bis 5 Sekunden erst nach circa 7 bis 8 Sekunden "verspätet" überflogen.

Doch wie dem auch gewesen sein mag: Militärische Hochleistungsfliegerei verzeiht eben nicht den geringsten Fehler. Das war auch die Ursache für mehrere Abstürze von Kunstflugzeugen und Militärjets vor und nach Ramstein. Aber eben, weil auch die Verantwortlichen um dieses Risiko wissen mussten, erscheint es grob fahrlässig, dass das Manöver in Richtung des Publikums überhaupt genehmigt wurde.

Für Roland Fuchs und die anderen Opfer ist genau das bis heute unfassbar: "Man geht von einer Fehleinschätzung des Piloten aus. Man machte also so viele Menschenleben von der 'Einschätzung' eines einzelnen Piloten abhängig, der auch nur ein Mensch war und versagen konnte? Hätte man die Möglichkeit einer Fehleinschätzung von vorne herein bei der Planung und Durchführung der Flugschau mit einkalkulieren sollen? Ich finde die Verantwortlichen haben es sich hier zu leicht gemacht. Warum hatte man den Kreuzungspunkt der Flugzeuge nicht einfach 100 Meter weiter nach vorne verlegt? Warum durfte die Flugfigur in Richtung der Zuschauer geflogen werden?"

Fragen, auf die die Opfer und Überlebenden bis heute keinerlei Antwort erhalten haben. Ebenso wenig wie eine Entschuldigung. Fuchs: "Es kam weder von den US-Militärs noch von den deutschen Behörden etwas. Alles, was ich weiß, habe ich aus den Medien erfahren."

Lediglich Hendrik Hering, Präsident des rheinland-pfälzischen Landtages entschuldigte sich am 22. August 2018 - fast 30 Jahre nach der Katastrophe - bei den Überlebenden und Hinterbliebenen. In Anwesenheit von Opfern sagte der Sozialdemokrat: "Ich möchte mich bei Ihnen in aller Form dafür entschuldigen, wie die Politik mit der Verantwortlichkeit für dieses schreckliche Ereignis umgegangen ist."

Und dennoch macht Roland Fuchs dem verunglückten Solopiloten Ivo Nutarelli keine Vorwürfe: "Ich kann ihm und seinen Kameraden keine Schuld geben. Sie haben auch ihr Leben gelassen und wollten an diesem Tag ganz sicher nicht sterben. Die Flugfigur hätte so einfach niemals genehmigt werden dürfen."

Verschwörungstheorien

Der Umstand, dass viele Überlebende und Hinterbliebene das Vertrauen in die offiziellen mit der Causa befassten deutschen und US-amerikanischen Stellen verloren, war der ideale Nährboden für eine Verschwörungstheorie, wonach die Kollision absichtlich verursacht worden sei, um zwei der italienischen Piloten zu töten. Um die Hintergründe dieser Theorie zu verstehen, muss man bis ins Jahr 1980 zurückgehen, genauer gesagt zum 27. Juni. Damals wurde eine DC-9 der italienischen Fluggesellschaft Itavia versehentlich von westlichen Kampfjets, die in einen Luftkampf mit libyschen MiG 23 verwickelt waren, abgeschossen. Alle 81 Menschen an Bord des Verkehrsflugzeuges kamen ums Leben, dazu mindestens ein libyscher Pilot, dessen MiG 23 ebenfalls abgeschossen wurde. Wer die tödlichen Raketen abfeuerte, konnte nie geklärt werden – vermutlich waren es französische oder US-amerikanische Jets. An jenem schicksalhaften Abend befanden sich – bevor es zum Luftkampf kam – auch mindestens zwei italienische Abfangjäger in der Luft, die die libyschen Maschinen wohl entdeckt hatten und Luftalarm auslösten, dann jedoch ohne weitere Maßnahmen zu ihrer Basis zurückkehrten. Hintergrund dieses Vorgehens war, dass Italien zu diesem Zeitpunkt (geheime) Geschäftsbeziehungen zu Libyen unterhielt und Überflüge libyscher Maschinen daher stillschweigend duldete. In den Cockpits der italienischen Abfangjäger vom Typ Starfighter saßen Ivo Nutarelli und Mario Naldini, zwei der Piloten, die acht Jahre später in Ramstein tödlich abstürzen sollten.

Dieser Zufall alleine wäre an sich noch nicht weiter verwunderlich, doch aufgrund der politischen Brisanz, die der Abschuss eines italienischen Passagierflugzeuges durch Kampfjets eines NATO-Partners mit sich brachte, begann eine riesige Vertuschungsaktion anzulaufen. Radaraufzeichnungen der betreffenden Nacht verschwanden ebenso wie aufgezeichnete Funksprüche. Offiziell hieß es zunächst, eine Bombe habe die DC-9 zum Absturz gebracht. Doch mutige Ermittler aus Justizkreisen ließen nicht locker und forschten weiter. Ihnen gingen allerdings auf ebenso seltsame wie brutale Art und Weise die Zeugen aus. Durch Unfälle, (mutmaßliche) Selbstmorde und Herzversagen starben von 1980 bis 1987 nicht weniger als fünf Zeugen. 1988 kamen dann Ivo Nutarelli und Mario Naldini ums Leben, weitere fünf Militärangehörige, die über die Vorgänge der Abschussnacht angeblich genauestens Bescheid wussten, starben ebenfalls: Sie stürzten mit Sportflugzeugen ab, hatten Autounfälle, erhängten sich oder wurden von unbekannten Tätern erschossen.

Doch zurück zu Nutarelli und Naldini: Die beiden Piloten hätten offenbar kurz nach dem Flugtag in Ramstein über ihre Beobachtungen in der Nacht des Abschusses der Itavia-DC-9 vor einem italienischen Untersuchungsausschuss aussagen sollen. Weil das nach dem tödlichen Crash in Ramstein nun nicht mehr möglich war, verbreiteten sich Gerüchte, dass Militärgeheimdienste unliebsame Zeugen beseitigt hätten. Einige Angehörige von Ramstein-Opfern klammerten sich in der Folge an diese Theorie, zumal sie auch von Ivo Nutarellis Bruder, Giancarlo Nutarelli, befeuert wird. In Interviews erklärte er mehrfach, dass die Möglichkeit von Sabotage niemals gründlich untersucht worden sei und dass sein Bruder mit "Sicherheit im letzten Moment eher seitwärts abgedreht hätte anstatt in die Staffel hineinzufliegen".

So sehr derartiges Wunschdenken – noch dazu eines Mannes, der seinen geliebten Bruder verloren hat – menschlich verständlich erscheint im Angesicht dieser Tragödie, so wenig ist die Theorie der Sabotage durch Fakten belegbar, ja sie erscheint bei objektiver Betrachtung gerade zu unsinnig. Zum einen hätten Naldini und Nutarelli gar keine Angaben darüber, wer die DC-9 abgeschossen hat, machen können, da sie den Luftkampf selbst nicht beobachtet hatten. Allenfalls hätten sie bestätigen können, dass libysche MiG 23 im italienischen Luftraum waren, nachdem sie um 20:24 Uhr Luftalarm ausgelöst hatten. Danach drehten sie ab und kehrten um 20:50 zu ihrer Basis zurück, hatten also im Zeitraum von circa 20:30 bis 20:50 keinerlei Wahrnehmung mehr von den Geschehnissen rund um den Itavia-Flug 870. Der Abschuss der DC-9 erfolgte aber erst um 20:59, also neun Minuten nachdem die beiden Kampfpiloten auf ihrer hunderten Kilometer entfernten Basis in Norditalien gelandet waren. Zudem waren Nutarelli und Naldini an diesem Abend als Instruktoren mit der zweisitzigen Starfighter-Version samit zwei auszubildenden Piloten unterwegs. Der Logik der Verschwörungstheoretiker folgend, hätten die Geheimdienste dann auch diese beiden Piloten umbringen müssen. Bis heute ist jedoch nicht bekannt, dass die beiden Männer ebenfalls ums Leben gekommen wären.

Zum anderen bleiben die Befürworter der "Mord-Theorie" die Antwort auf die Frage schuldig, wie die praktische Umsetzung der unterstellten Sabotage hätte funktionieren sollen. Der Autor dieser Zeilen ist selbst ausgebildeter Pilot und hat zudem mit Jet- und Militärpiloten gesprochen. Es wäre absolut unmöglich gewesen, das Flugzeug (etwa die Steuerung) von Ivo Nutarelli so zu sabotieren, dass sichergestellt werden hätte können, dass Nutarelli gegen seinen Willen exakt mit der Maschine von Mario Naldini kollidierte – zumal es in den vier Minuten vor der Kollision offenbar keinerlei Probleme gab und die Steuerbarkeit von Nutarellis MB-339 nicht im geringsten beeinträchtigt war.

Und auch wenn man – rein hypothetisch betrachtet – den Solopiloten Nutarelli in seiner Flugtauglichkeit durch die Gabe von Medikamenten vor dem Flug vorsätzlich beeinträchtigt hätte, wäre das Ergebnis völlig ungewiss gewesen. Nutarelli hätte abstürzen können, ohne mit einer anderen Maschine zusammenzustoßen oder ein anderes Flugzeug als jenes von Naldini "treffen" können. Zudem waren alle Maschinen mit Schleudersitzen ausgestattet, wodurch eine reale Rettungsmöglichkeit für die Piloten bestanden hatte.

Wäre es also tatsächlich in geheimdienstlichem Interesse gewesen, Naldini und Nutarelli töten zu wollen, um sie von ihrer geplanten Zeugenaussage abzuhalten, so hätte man mit Sicherheit eine andere Methode gewählt und nichts dem Zufall überlassen. Mit einer Aussage hat Giancarlo Nutarelli allerdings vermutlich recht: dass sein Bruder wohl nicht einfach so in seine Kameraden hineingeflogen wäre und im letzten Moment "abgedreht" hätte.

Genau das hat Ivo Nutarelli nämlich offensichtlich noch versucht, als er erkannte, dass ein Zusammenstoß unmittelbar bevorstand, wie ihm der offizielle Untersuchungsbericht bescheinigt. Innerhalb von Sekundenbruchteilen traf der Pilot die Entscheidung, einen Steigflug einzuleiten. Damit versuchte der erfahrene Flieger, eine Situation zu retten, die in diesem Augenblick aufgrund der hohen Geschwindigkeit von rund 600 bis 700 Stundenkilometern und wegen des geringen horizontalen Abstandes zu den anderen Maschinen schlichtweg nicht mehr zu retten war. Denn man muss sich vergegenwärtigen, dass die Annäherung an die beiden Teilformationen in rasendem Tempo erfolgte. Dabei hätte Nutarelli in dem Moment, als er den bevorstehenden Zusammenstoß offenbar erkannte, auch versuchen können, sich mit dem Schleudersitz zu retten, doch dann hätte er keinerlei Einfluss mehr auf die Flugbahn des Jets nehmen können, der somit in jedem Fall mit den beiden anderen MB-339 kollidiert und in die Zuschauer gestürzt wäre.

Ein Ausweichen nach links oder rechts (wie von Giancarlo Nutarelli in den Raum gestellt) bei gleichbleibender Flughöhe wäre ebenfalls keine Option gewesen, auch dann wären die Jets mit größter Wahrscheinlichkeit kollidiert.

In einem Interview zwei Monate vor dem Absturz sagte Ivo Nutarelli noch: "Wir gehen natürlich ans Limit. An das der Piloten und an das der Maschine. Aber ich glaube nicht, dass ich etwas Gefährliches mache."

Ein anderer Pilot der Staffel erklärte gleichfalls, dass er unbesorgt sei: "Ich fühle mich sicher. Diese Dinge (Unfälle, Anm. d. Red.) passieren anderen, nicht uns." Ein Irrtum, wie sich am 28. August 1988 auf tragische Weise zeigen sollte.

Und so bleibt die Ursache für den Zusammenstoß für Piloten und Fachleute ohne den geringsten Zweifel trivial: Es war schlichtweg ein Pilotenfehler, kein Mordkomplott. Dass dieser jedoch derart dramatische Auswirkungen haben konnte, dafür waren ebenso zweifellos jene Gremien verantwortlich, die das Manöver in Richtung Publikum genehmigt hatten, wenngleich dafür nie jemand juristisch oder finanziell zur Verantwortung gezogen wurde. Und das ist neben der menschlichen Tragödie der eigentliche Skandal in dieser Causa.

Rolf Stünkel, früher Starfighter- und Tornado-Pilot mit eigener Display-Erfahrung, geht gleichfalls von menschlichem Versagen aus. "Die Absturzforschung zeigt, dass Manöver, die schief gegangen sind, etwa falsch angesetzt wurden, teils wurde im Verlauf des Manövers ein Denkfehler gemacht. Verliert man auch nur für einen Augenblick den Überblick über die Situation oder wird durch irgendeine Kleinigkeit im Cockpit abgelenkt, können bei derart hohen Annäherungsgeschwindigkeiten Sekundenbruchteile der Ablenkung zur Katastrophe führen", so der ausgebildete Unfalluntersucher. "Auch in diesem Fall könnten solche Gründe zur Kollision geführt haben."

Mehrere Abstürze bei den Frecce Tricolori